Zuletzt aktualisiert: 24.02.2025 um 08:26

Werbung

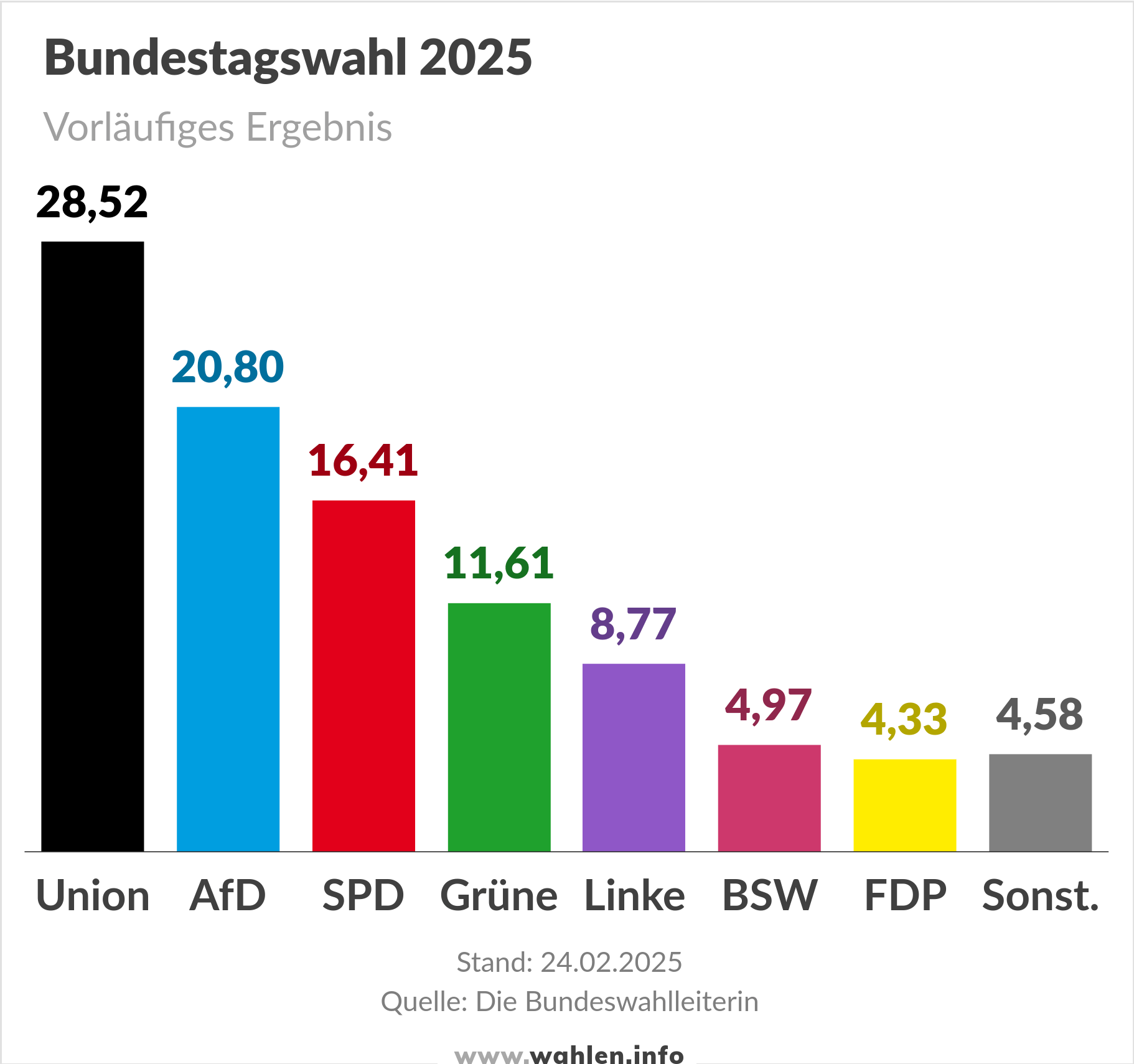

Bundestagswahl 2025: Vorläufiges Ergebnis

- CDU/CSU: 28,52

- AfD: 20,80

- SPD: 16,41

- Bündnis 90/Die Grünen: 11,61

- Die Linke: 8,77

- BSW: 4,97

- FDP: 4,33

- Sonstige: 4,58

Quelle: Die Bundeswahlleiterin.

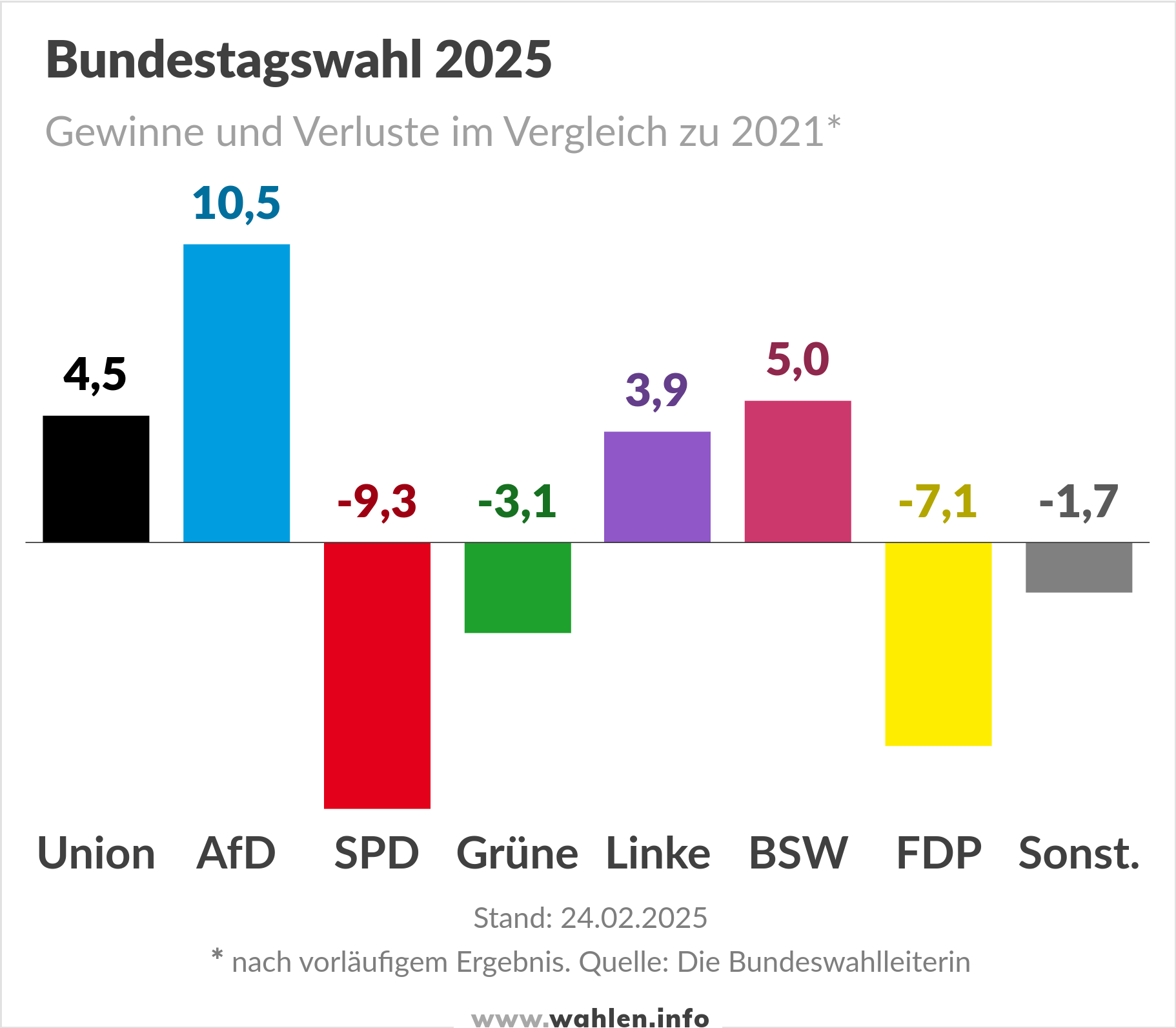

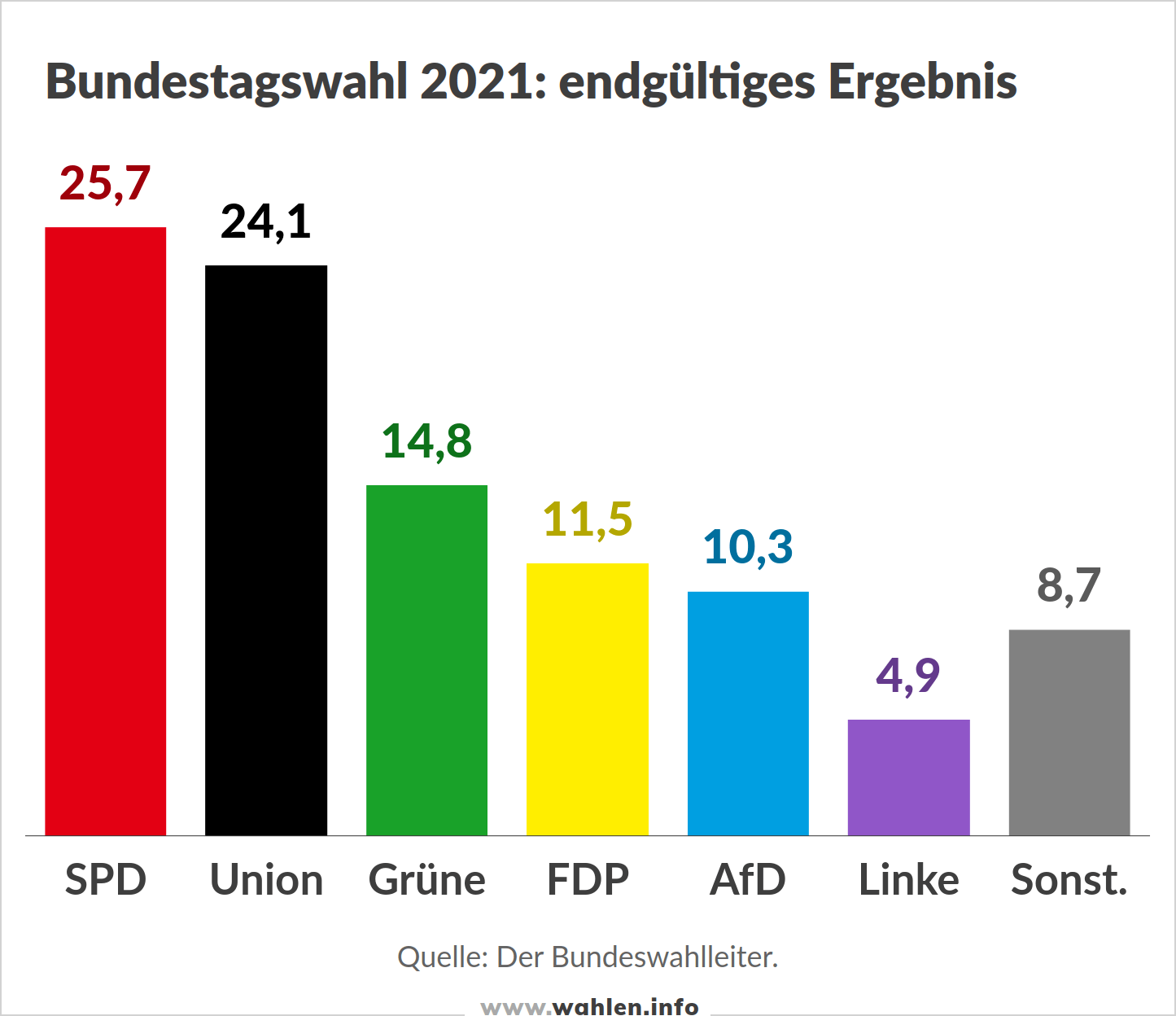

Ergebnis der Bundestagswahl 2021

- SPD: 25,74 %

- CDU/CSU: 24,07 %

- Bündnis 90/Die Grünen: 14,75 %

- AfD: 11,46 %

- FDP: 10,34 %

- Die Linke: 4,89 %

- Sonstige: 8,74 %

Wahlergebnis in Prozent der abgegebenen gültigen Zweitstimmen. Wahlbeteiligung: 76,58 %.

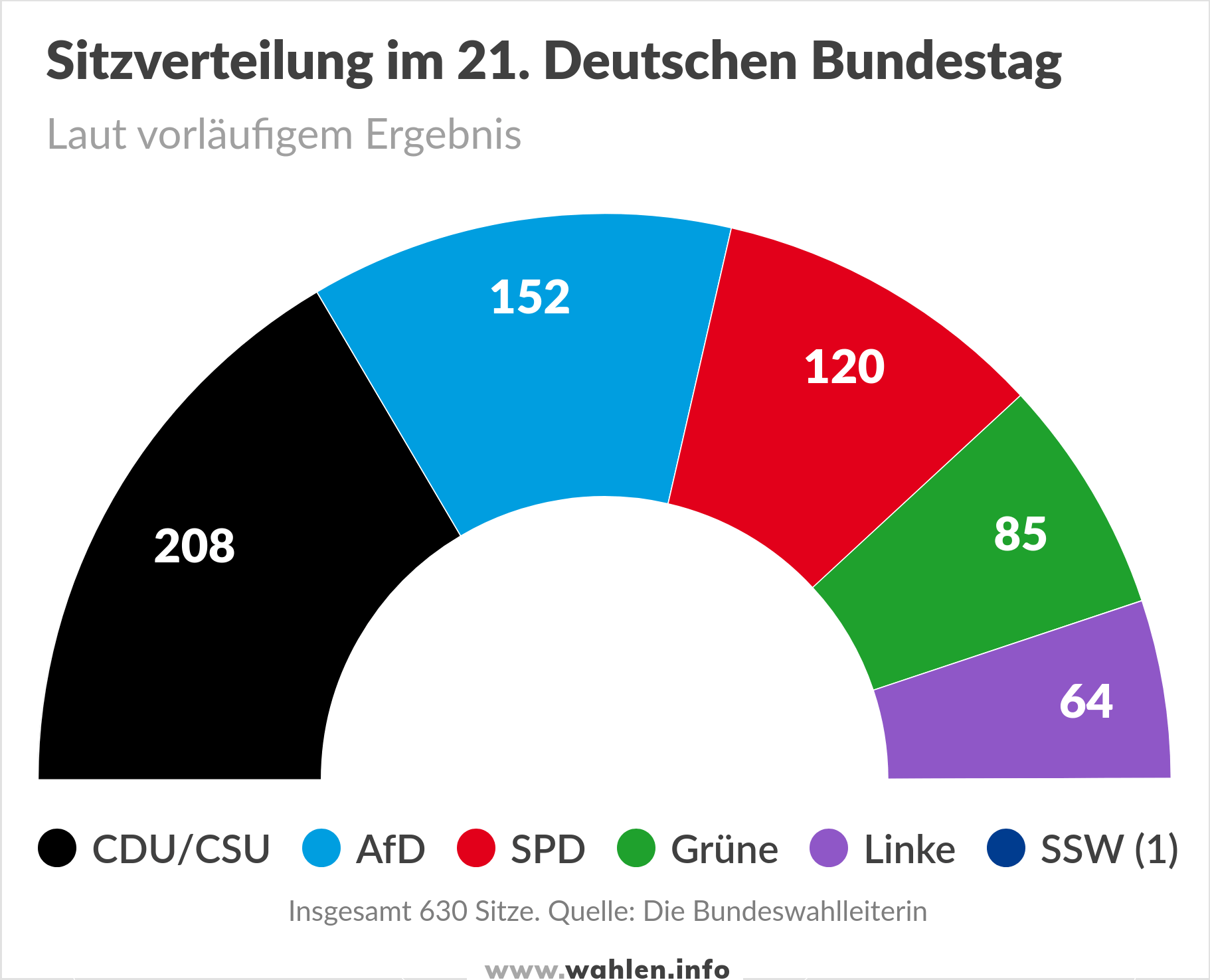

Bundestagswahl 2025: Sitzverteilung (vorläufiges Ergebnis)

- CDU/CSU: 208 (+11)

- AfD: 152 (+69)

- SPD: 120 (−86)

- Bündnis 90/Die Grünen: 85 (−33)

- Die Linke: 64 (+25)

- SSW: 1 (±0)

Quelle: Die Bundeswahlleiterin.

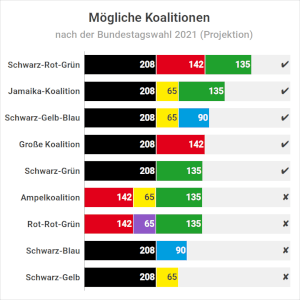

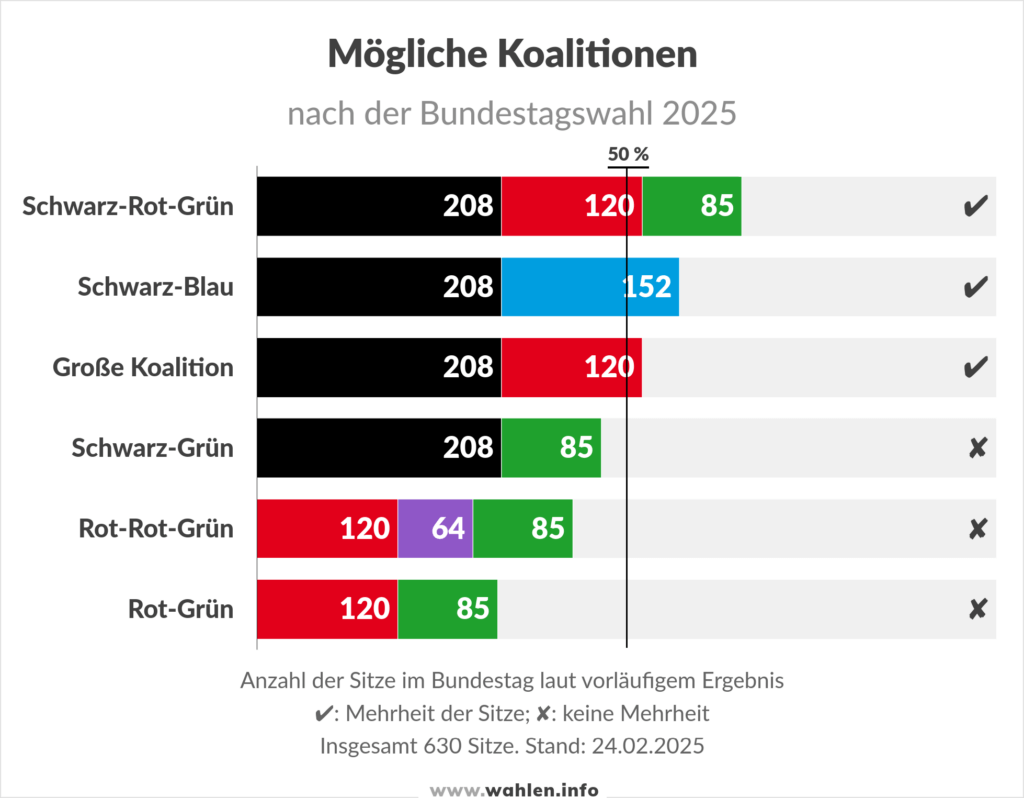

Mögliche Koalitionen (Koalitionsrechner)

Werbung

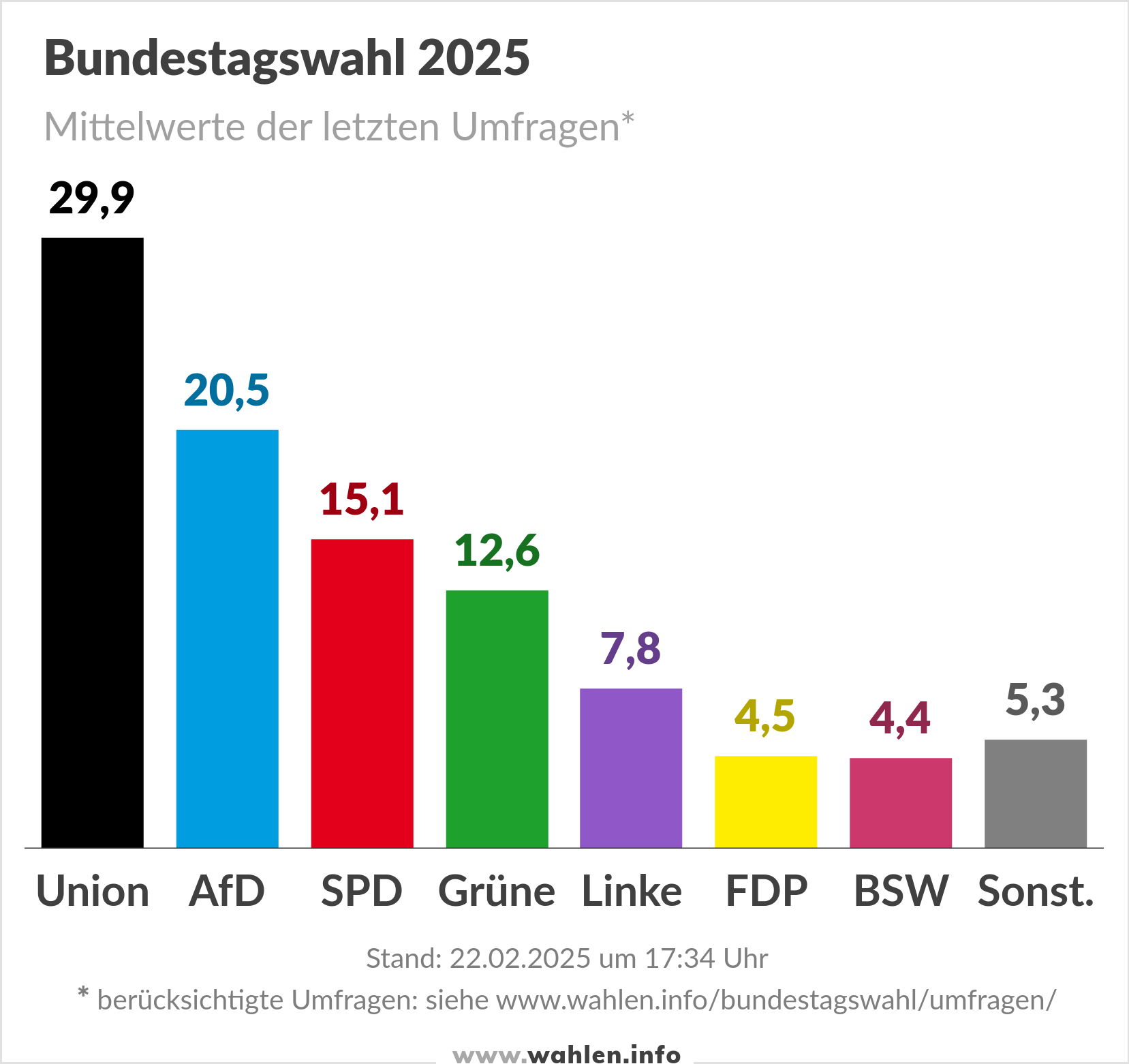

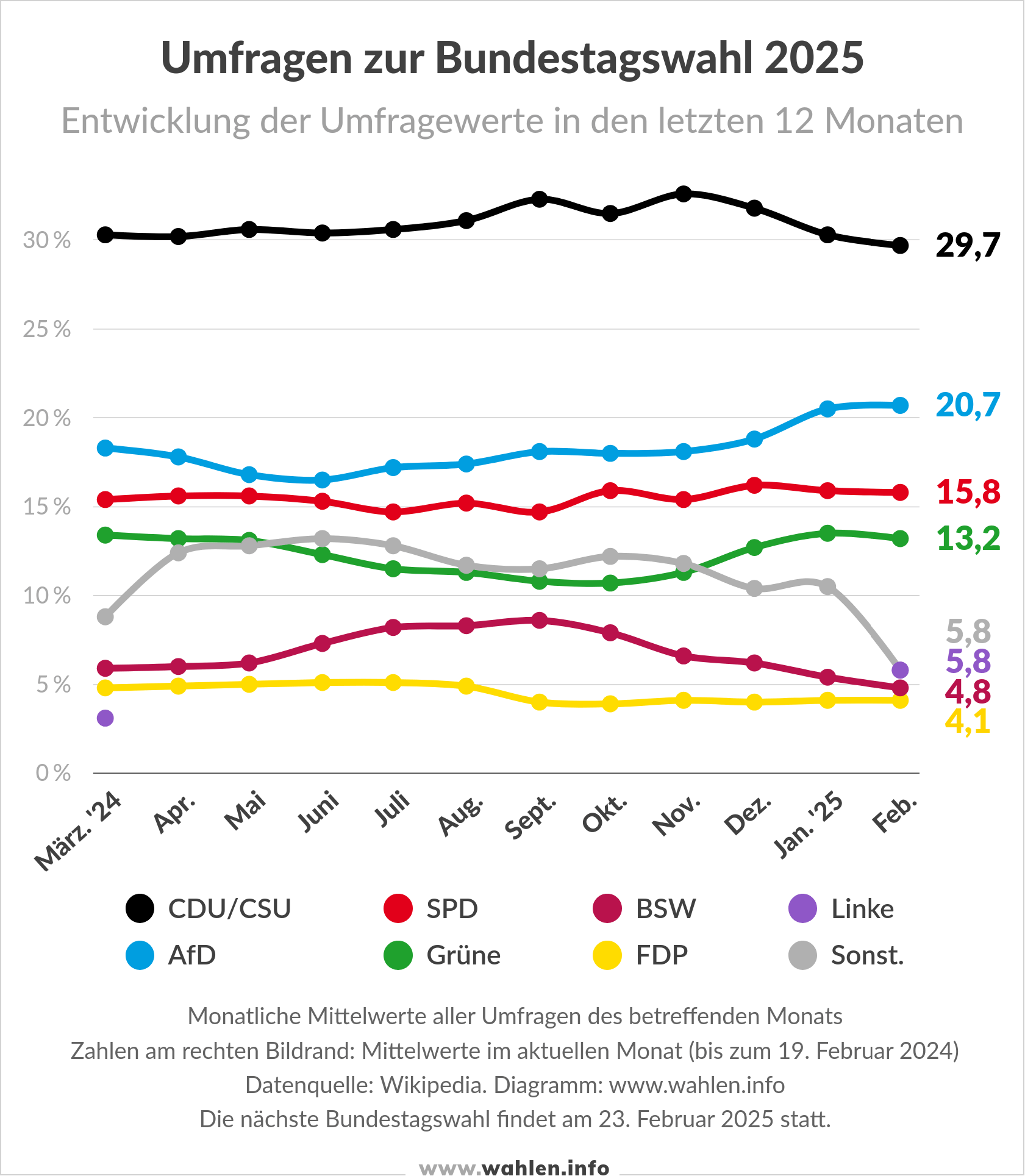

Umfragen zur Bundestagswahl 2025

Folgende Diagramme zeigen den Durchschnitt der vier letzten großen Umfragen1 (sogenannte Sonntagsfragen) zur Bundestagswahl 2025.

Sonntagsfrage: „Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche der folgenden Parteien würden Sie dann wählen?“

Mittelwerte der letzten Umfragen (ohne Linke und FW):

- CDU/CSU: N/A % (N/A)

- AfD: N/A % (N/A)

- SPD: N/A % (N/A)

- Bündnis 90/Die Grünen: N/A % (N/A)

- BSW: N/A % (N/A)

- FDP: N/A % (N/A)

- Linke: N/A % (N/A)

- Sonstige: N/A % (N/A)

Berücksichtigte Umfragen: INSA-Umfrage vom 22.02.2025, Forsa-Umfrage vom 21.02.2025, YouGov-Umfrage vom 21.02.2025 sowie Allensbach-Umfrage vom 21.02.2025.

Ergebnis der Bundestagswahl 2021

- SPD: 25,74 %

- CDU/CSU: 24,07 %

- Bündnis 90/Die Grünen: 14,75 %

- AfD: 11,46 %

- FDP: 10,34 %

- Die Linke: 4,89 %

- Sonstige: 8,74 %

Wahlergebnis in Prozent der abgegebenen gültigen Zweitstimmen. Wahlbeteiligung: 76,58 %.

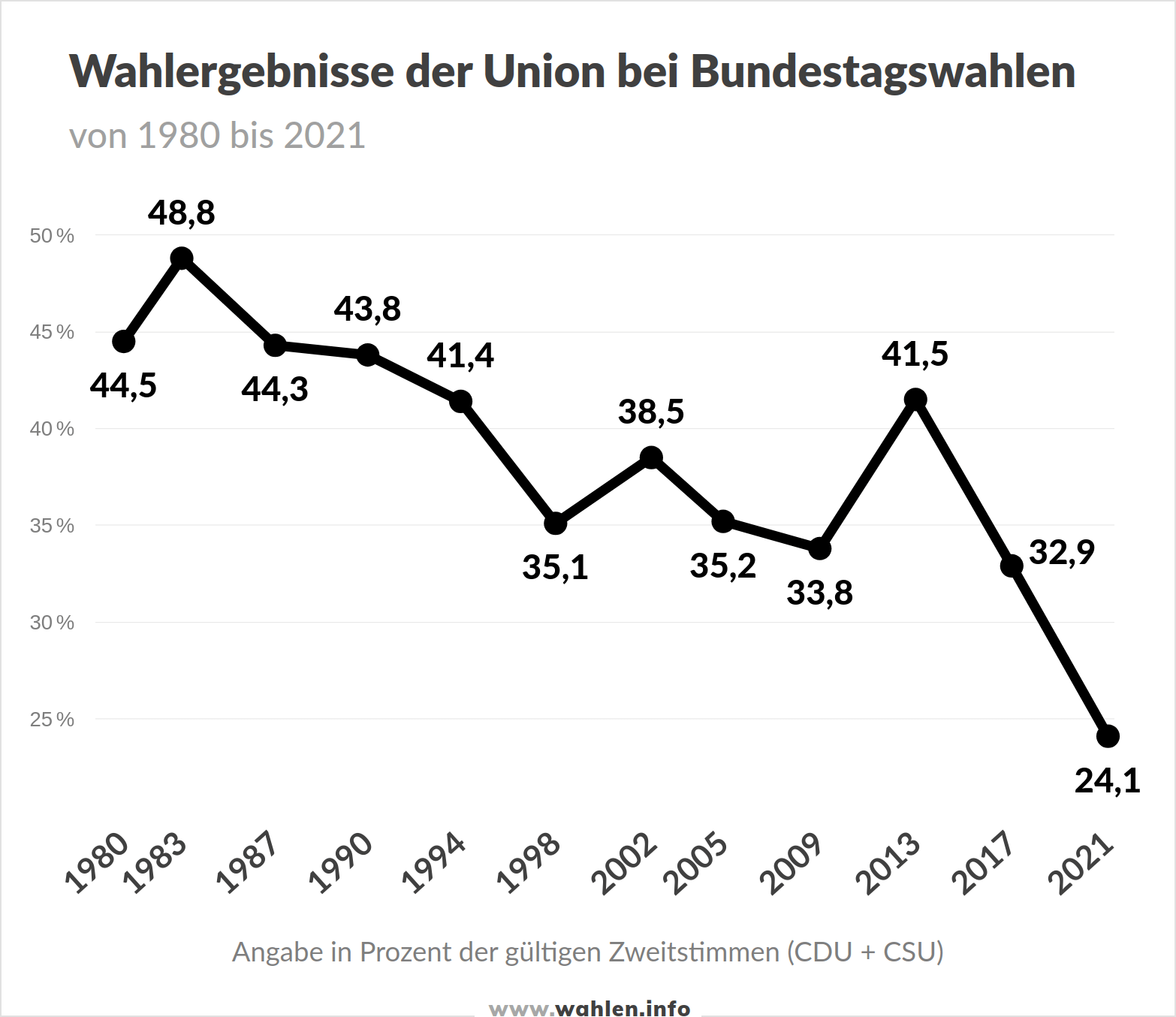

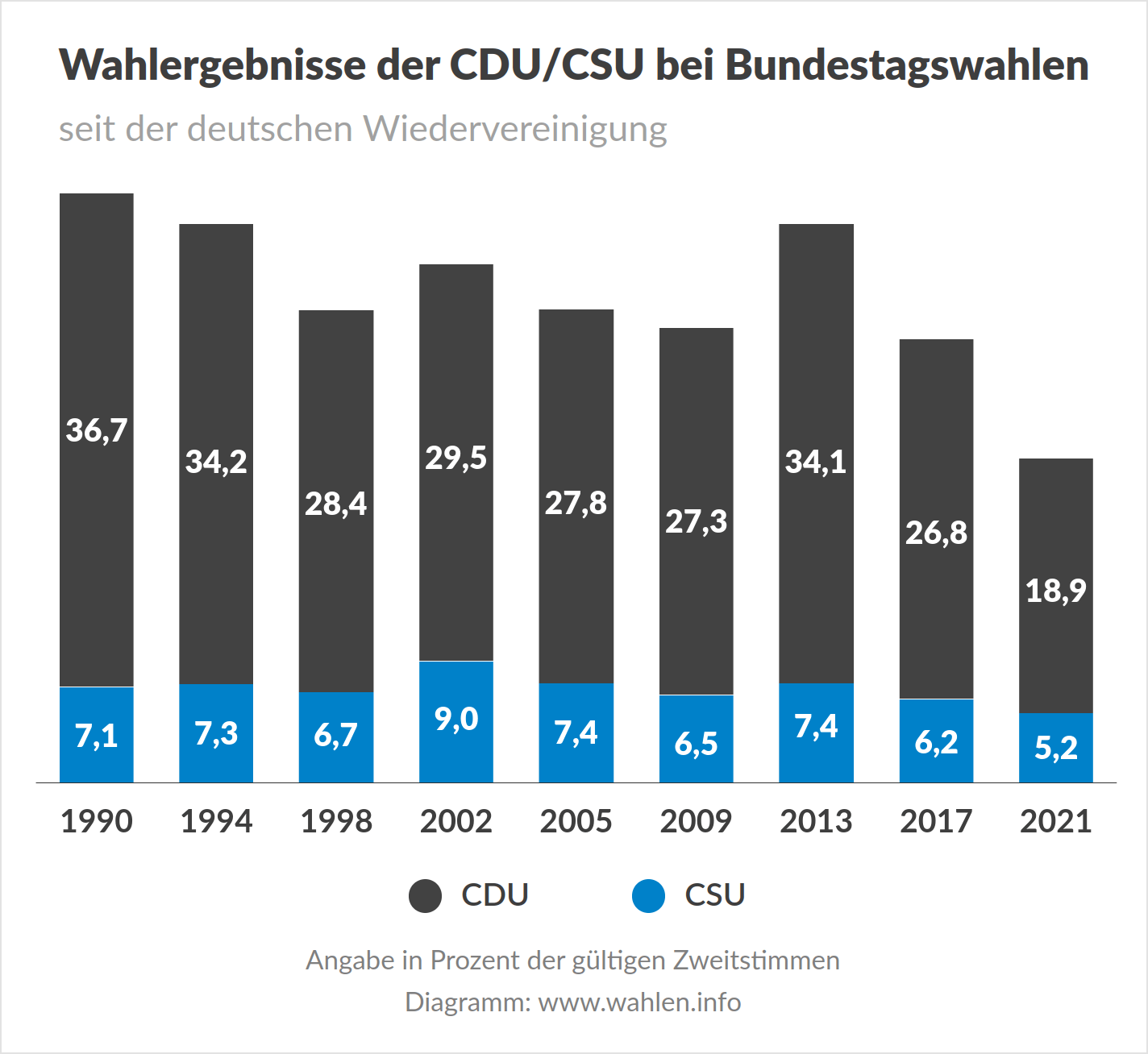

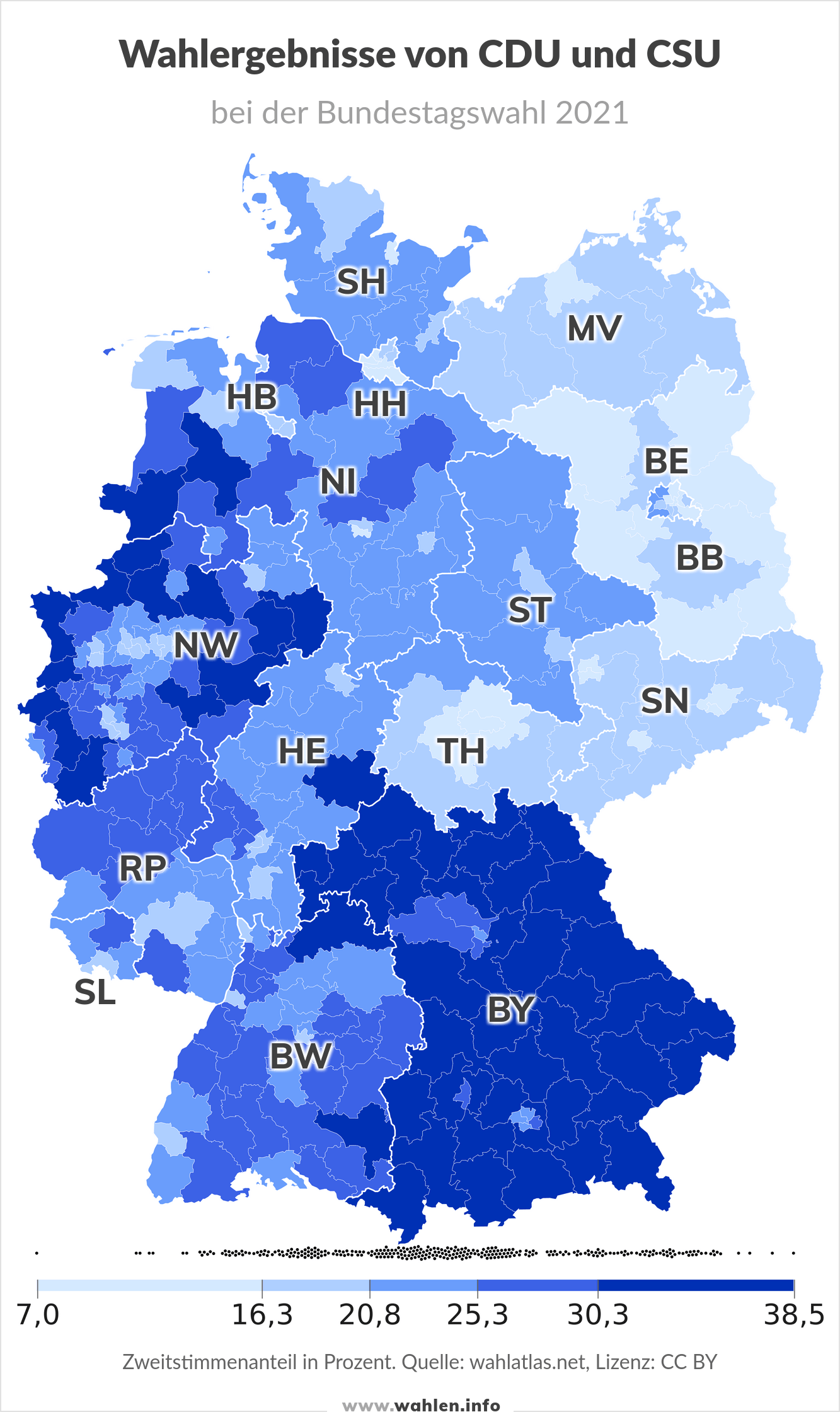

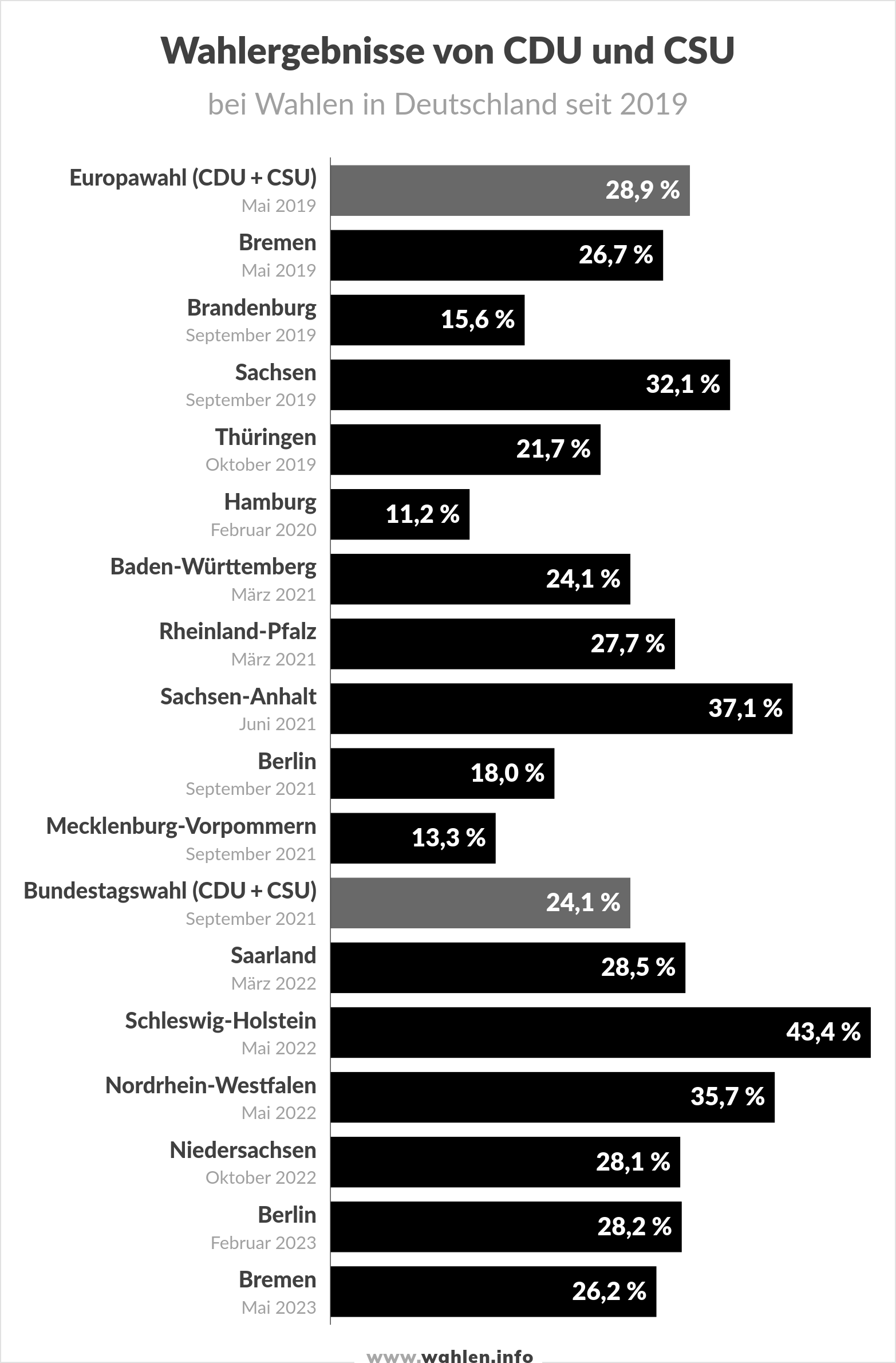

Die Aussichten der Union bei der Bundestagswahl 2025

Bei der nächsten Bundestagswahl werden laut aktuellen Umfragen2 N/A Prozent der Wähler ihre Stimme für die CDU/CSU abgeben. Dies würde einen Gewinn von N/A Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Bundestagswahl bedeuten. Gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahr 2013 würde die Union allerdings N/A Prozentpunkte verlieren.

Langfristig betrachtet zeigt sich ein Rückgang an Stimmen für die CDU/CSU. Seit der Bundestagswahl 1983 erreichte die Union keine Werte über 45 Prozent mehr. In den letzten 20 Jahren lag die CDU/CSU mit einer Ausnahme stets unter 40 Prozentpunkte. Einzig im Jahr 2013 konnte die Partei 41,5 Prozent der Wähler von sich überzeugen.

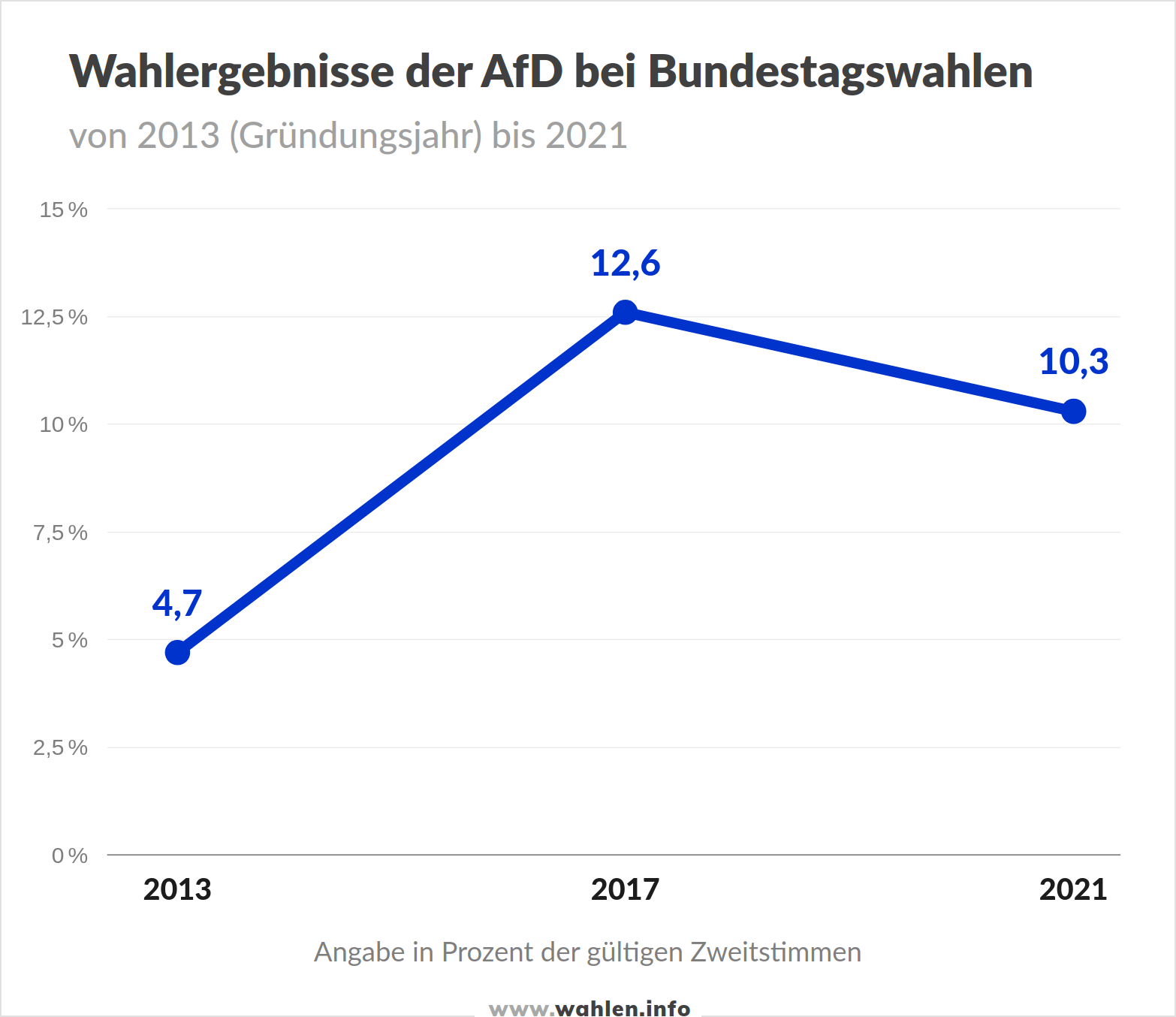

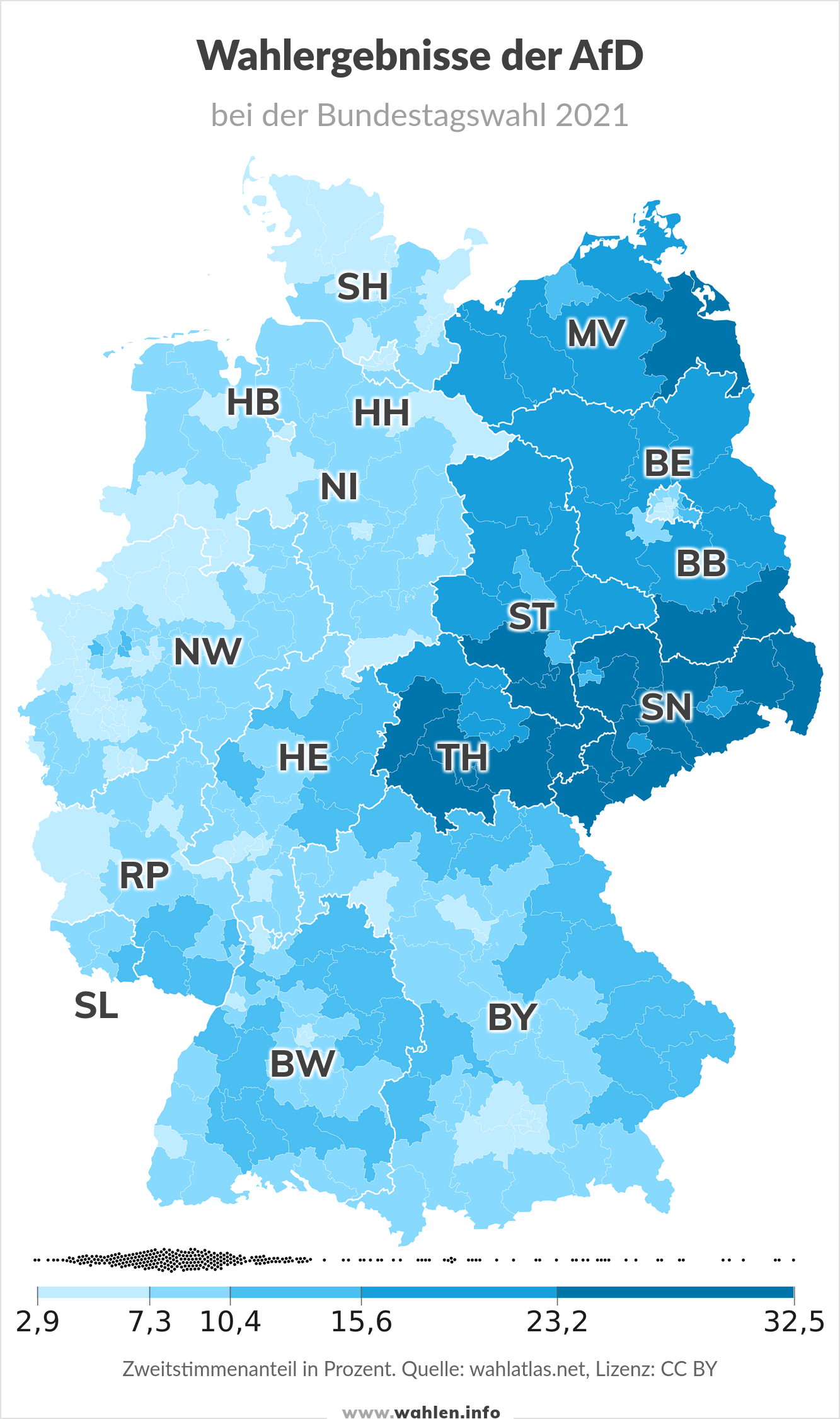

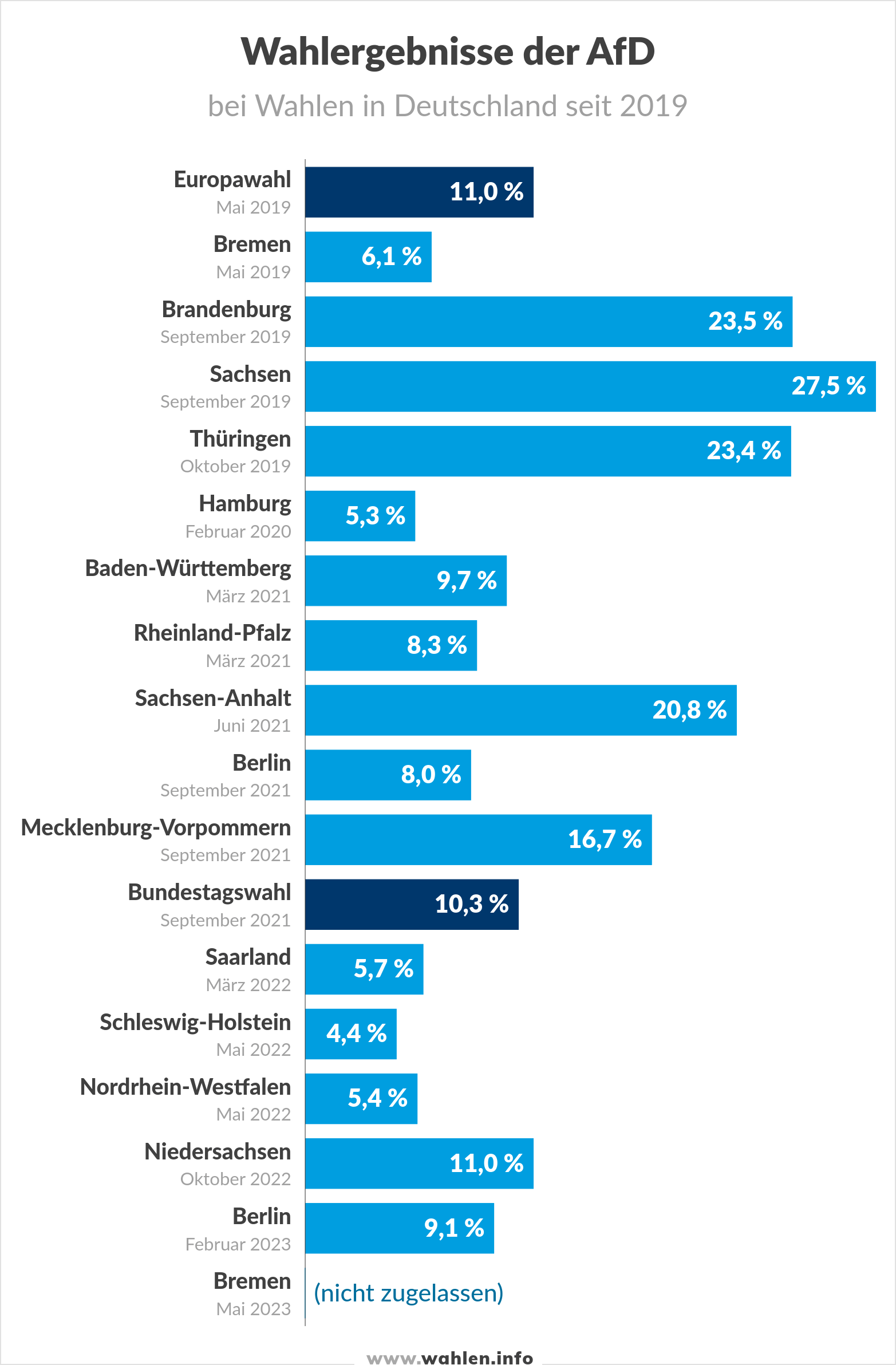

Nächste Bundestagswahl: die Alternative für Deutschland

Laut aktuellen Umfragen könnte die Alternative für Deutschland N/A Prozent der Stimmen erreichen, wenn nächsten Sonntag Wahlen wären. Dies entspricht einem Plus von N/A Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Bundestagswahl.

Die starken Umfrageergebnisse der AfD könnten damit zusammenhängen, dass die Zuwanderung, eines der Kernthemen der AfD, in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor als sehr wichtiges Problem eingeschätzt wird.3

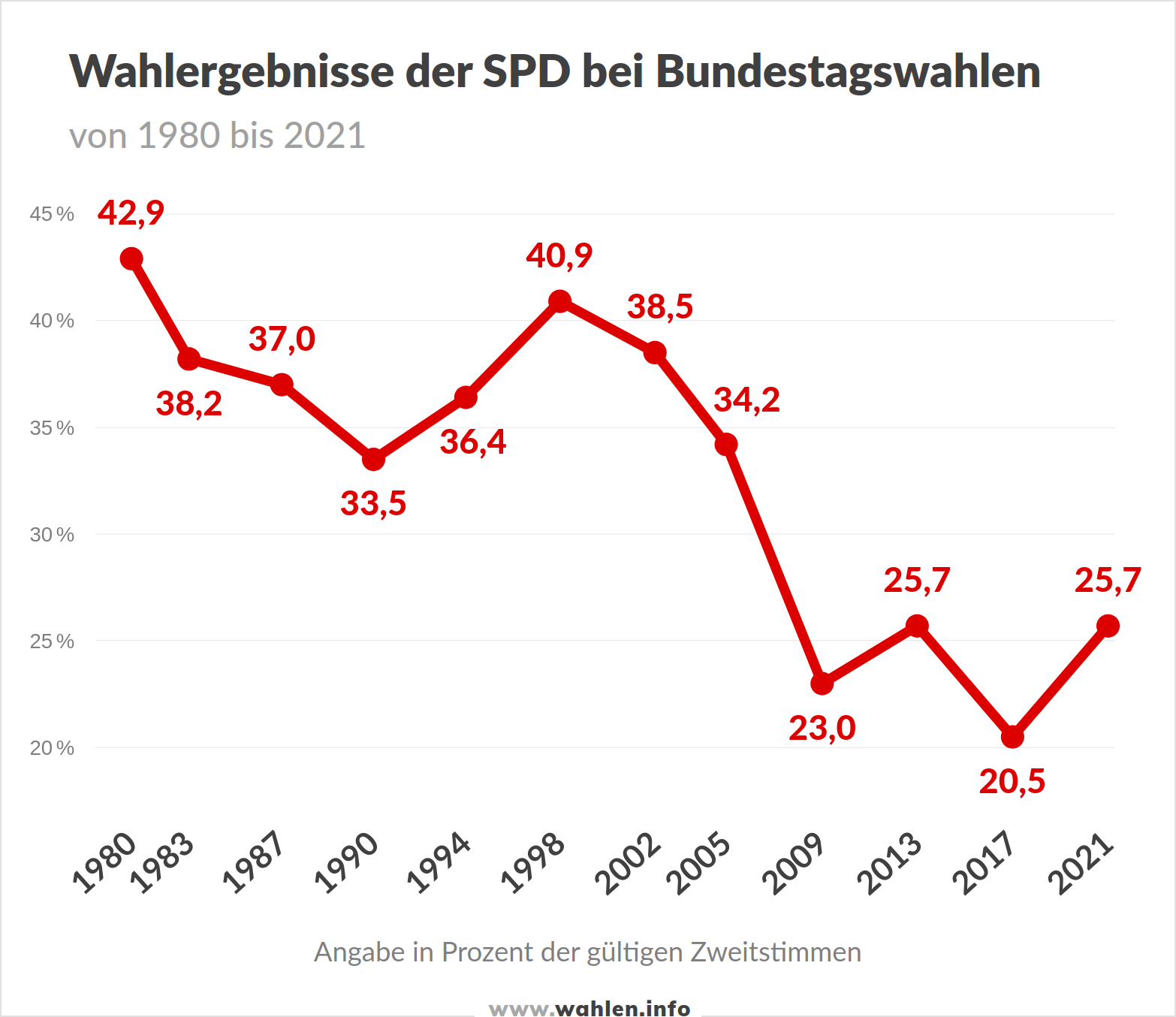

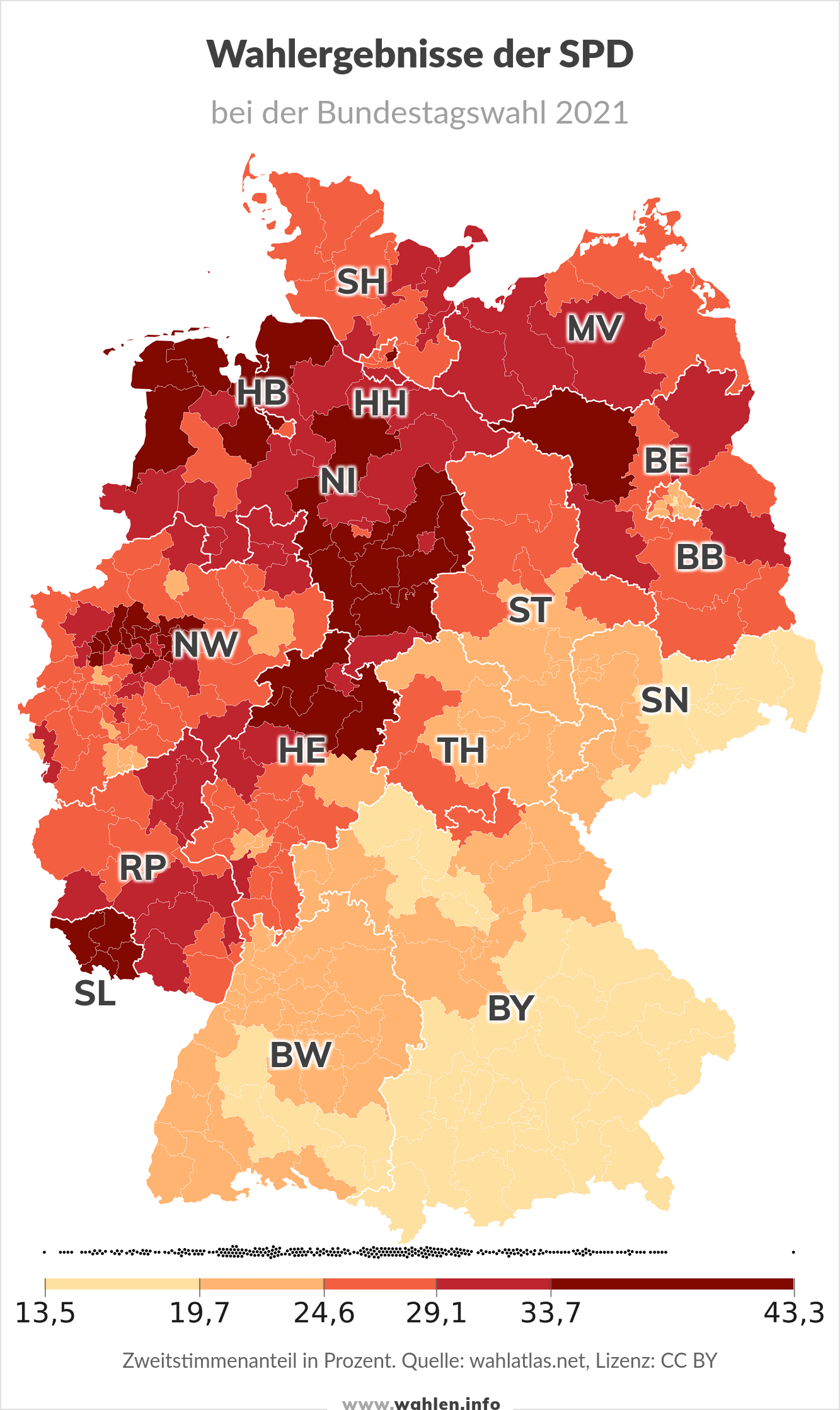

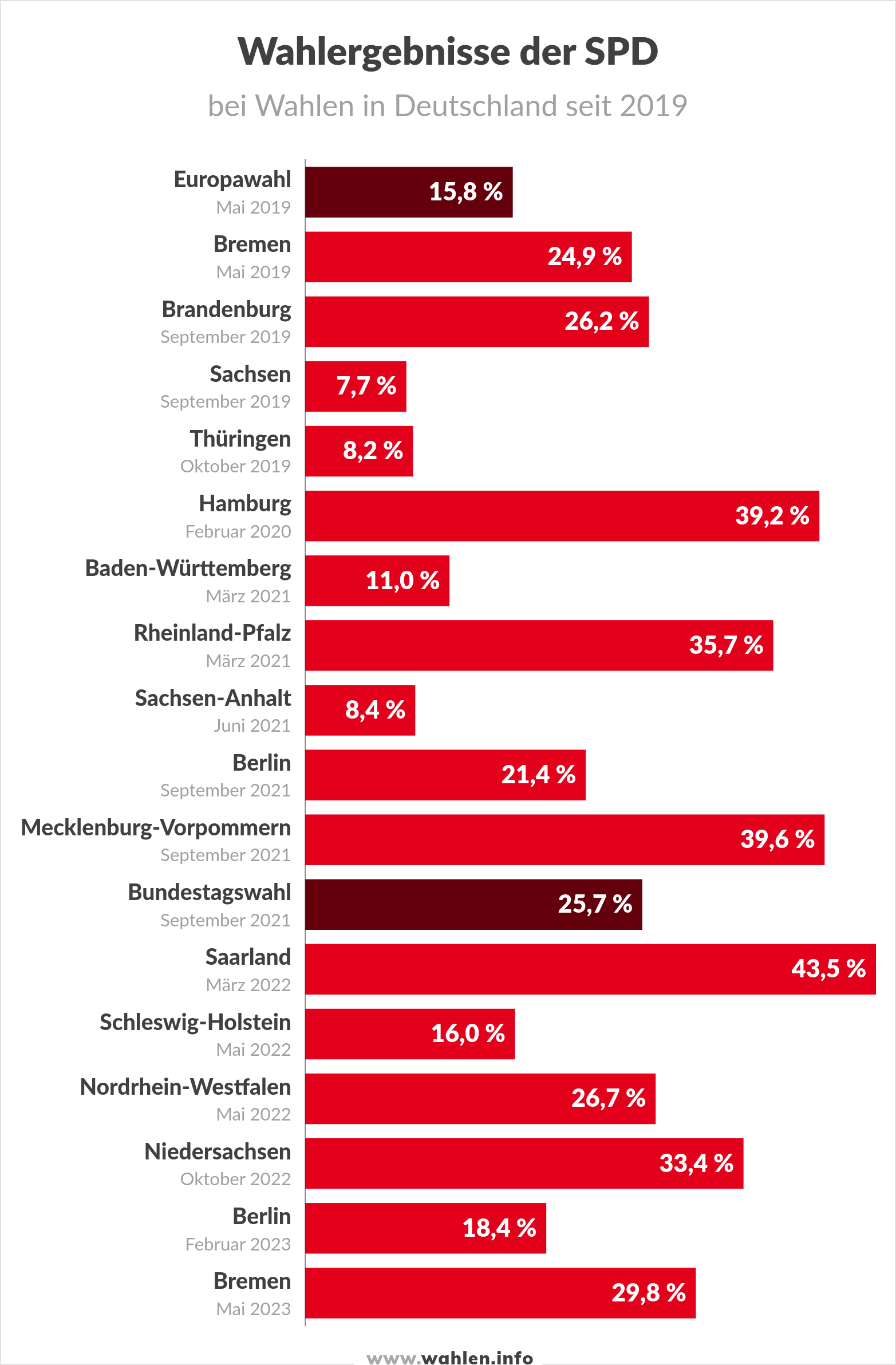

Kann sich die SPD bis zur Bundestagswahl 2025 noch erholen?

Bei der Bundestagswahl 2025 könnte die SPD laut aktuellen Umfragen N/A Prozent der Wählerstimmen erhalten und würde damit gegenüber der Bundestagswahl 2021 N/A Prozentpunkte verlieren.

Diese Prognose führt den 20 Jahre währenden Abwärtstrend der SPD weiter: In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die SPD rund die Hälfte ihrer Wähler verloren.

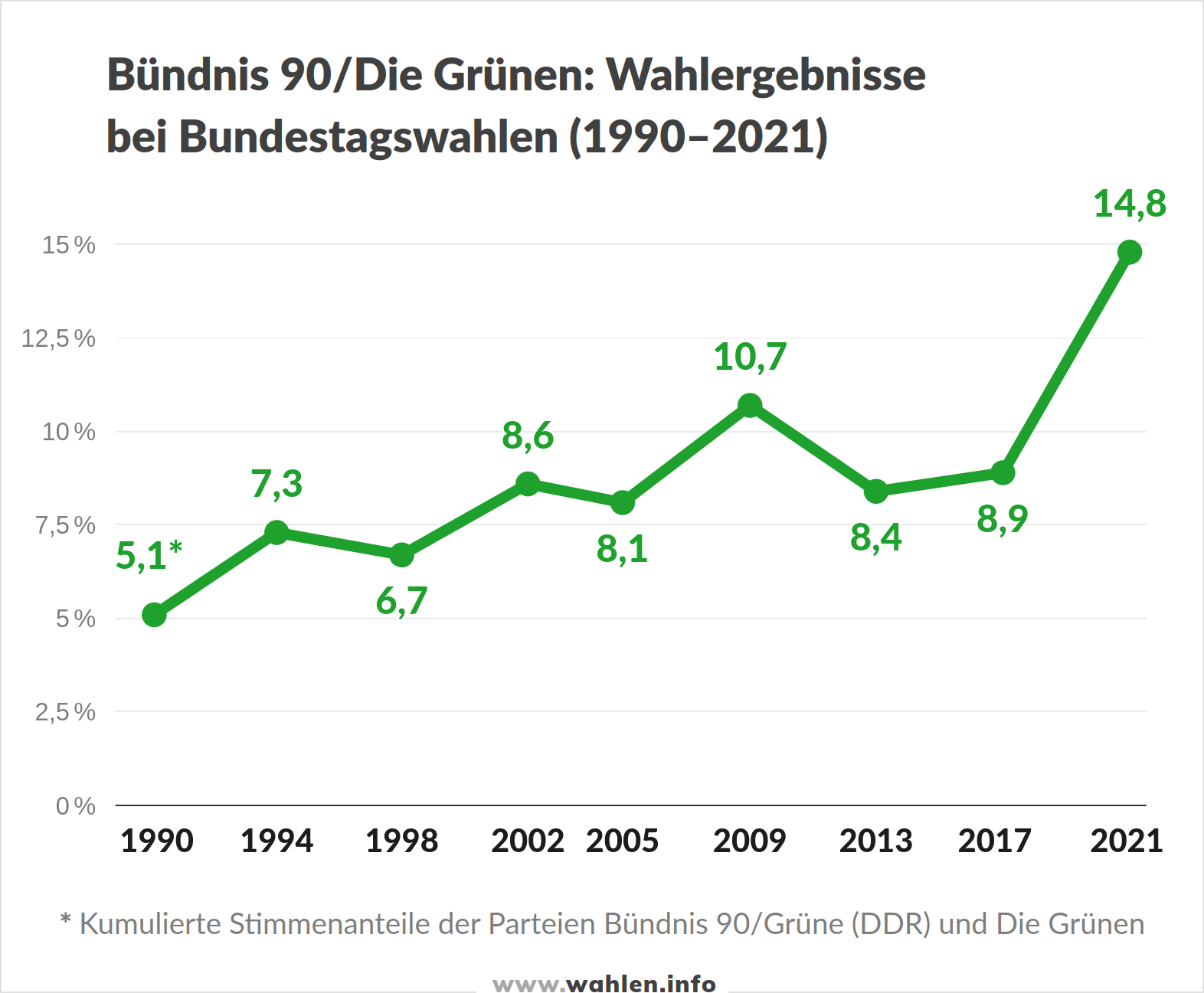

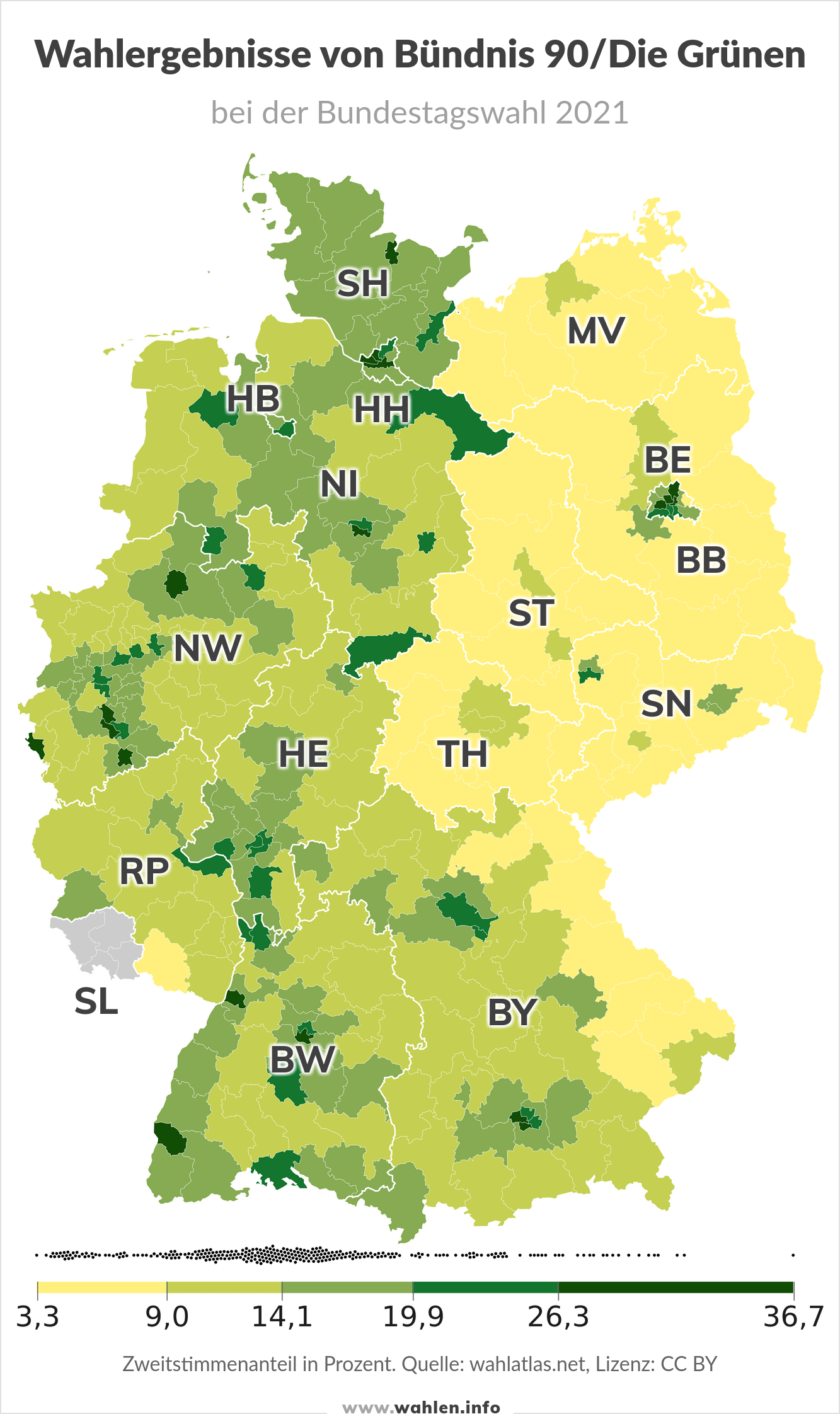

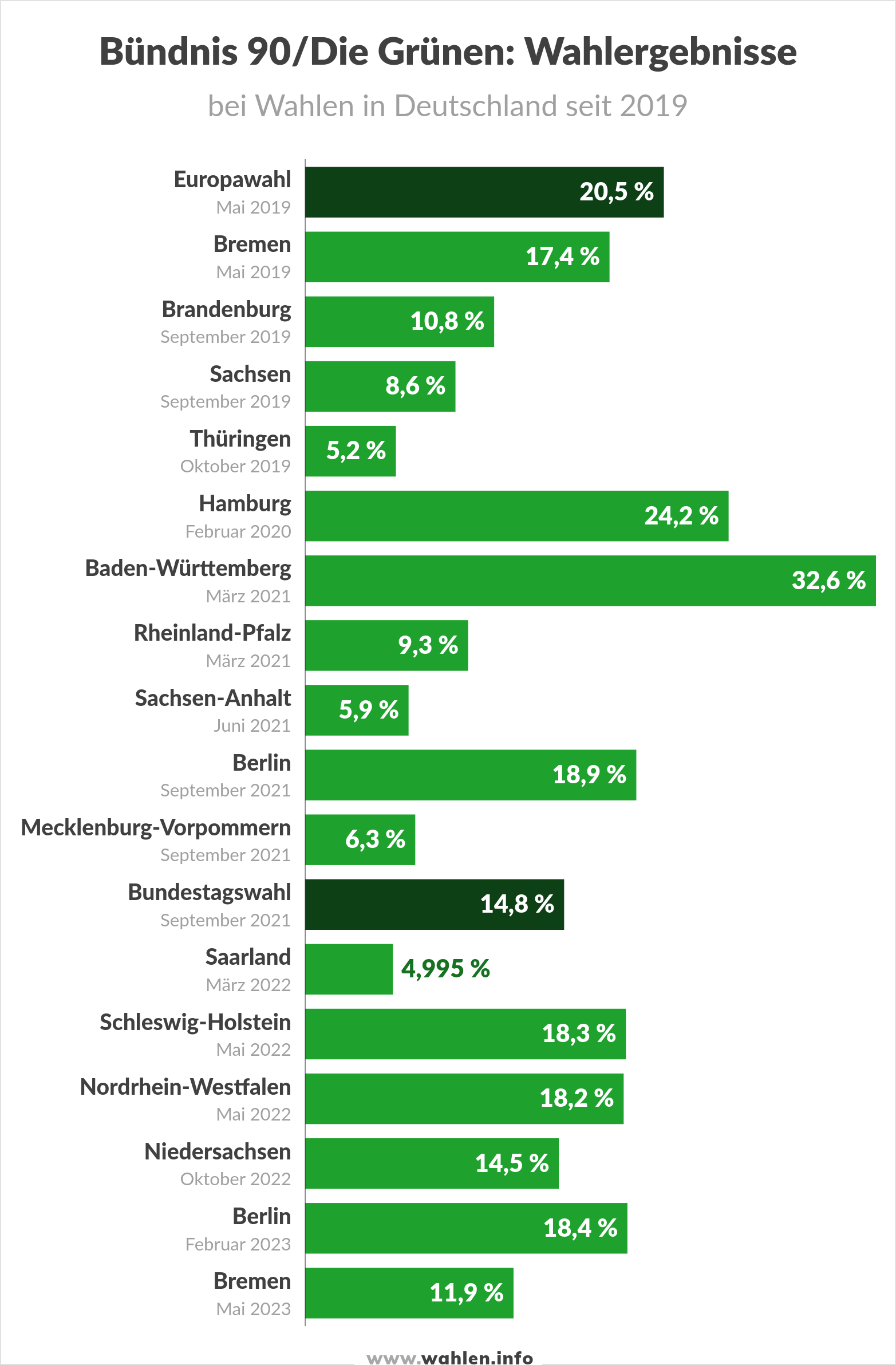

Bundestagswahl 2025: Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen werden bei der nächsten Bundestagswahl ihr bisher bestes Ergebnis auf Bundesebene im Jahr 2021 (14,8 Prozentpunkte) wohl nicht übertreffen. Laut Umfragen verlieren sie im Vergleich zur letzten Bundestagswahl N/A Prozentpunkte und bekommen N/A Prozent der Stimmen.

Dabei ist bemerkenswert, dass es den Grünen als einziger Partei der derzeit regierenden Ampelkoalition gelingt, keine großen Verluste bei den Umfragewerten zu verzeichnen.

Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): Aussichten bei der Bundestagswahl 2025

Das Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) ist eine neue politische Partei in Deutschland, die im Januar 2024 gegründet wurde. Die Partei ist eine Abspaltung von der Linkspartei und wird von der Bundestagsabgeordneten und Publizistin Sahra Wagenknecht angeführt.

Laut ihrem eigenen Manifest vertritt das BSW eine wirtschaftlich vernünftige, sozial gerechte, friedliche und freiheitliche Politik, die sich an den Interessen und Bedürfnissen der Mehrheit der Bevölkerung orientiert.

Aktuelle Umfragewerte auf Landes- und Bundesebene

Das BSW bekommt bei den aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zwischen 5 und 7 Prozent der Stimmen. Damit liegt die Partei knapp über der Fünf-Prozent-Hürde, die für den Einzug in den Bundestag erforderlich ist. Die Aussichten für die nächste Bundestagswahl im Jahr 2025 sind daher ungewiss.

Auf Landesebene ist das BSW laut den jüngsten Umfragen am stärksten in Thüringen (16 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (14 Prozent), Brandenburg (13 Prozent), und Sachsen (11 Prozent). In diesen ostdeutschen Ländern hat das BSW offenbar viele ehemalige Wähler der Linkspartei und der AfD für sich gewonnen.

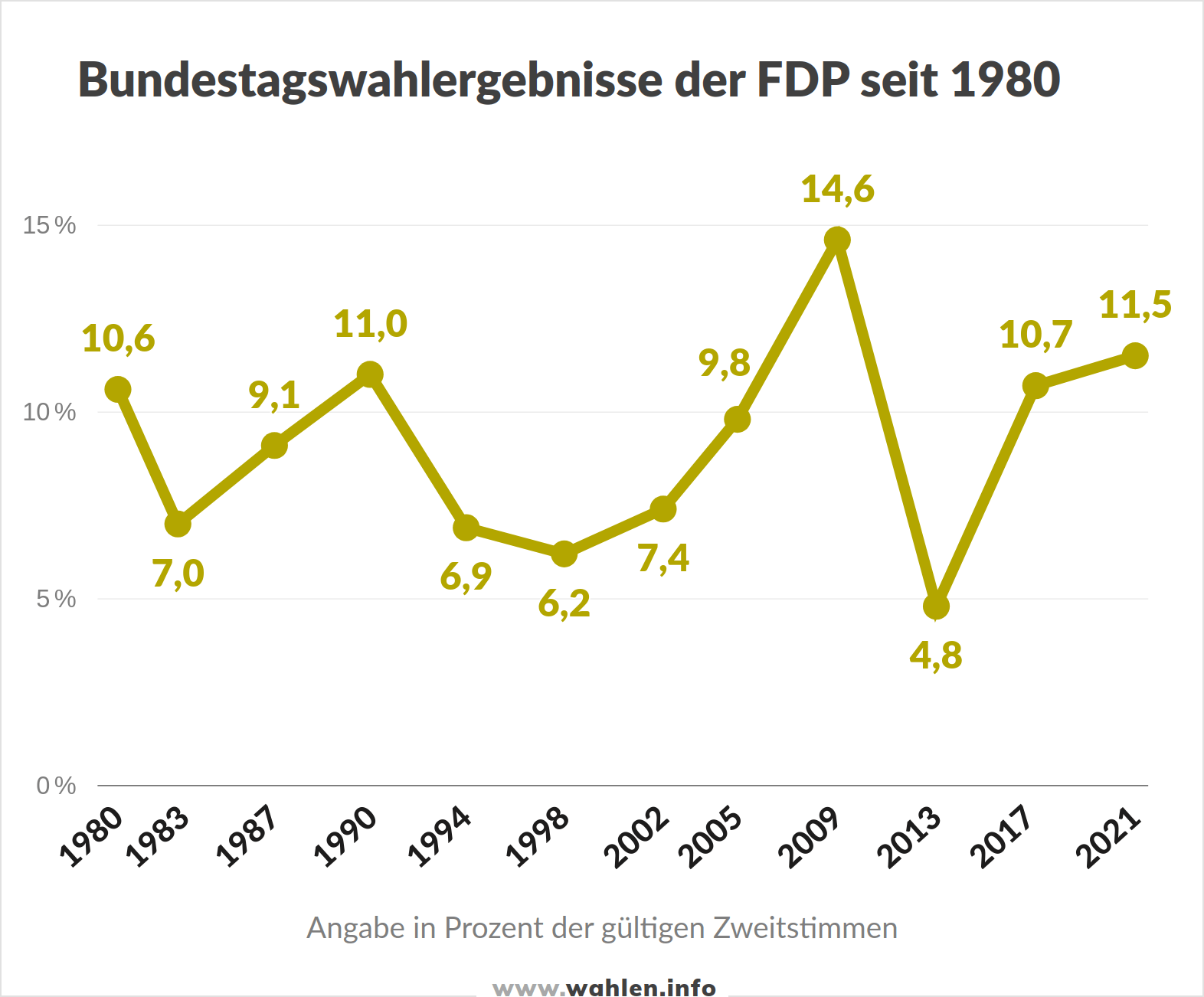

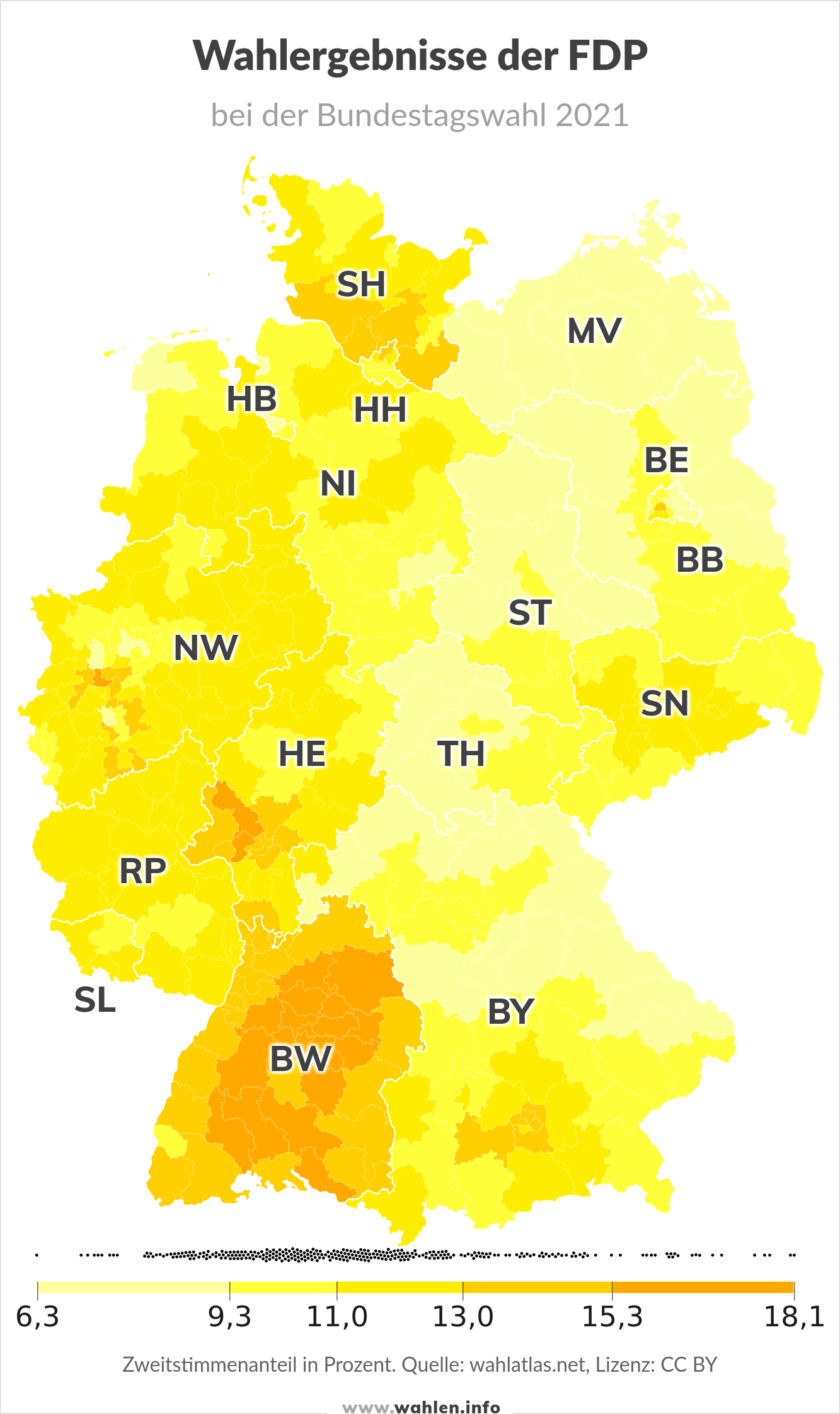

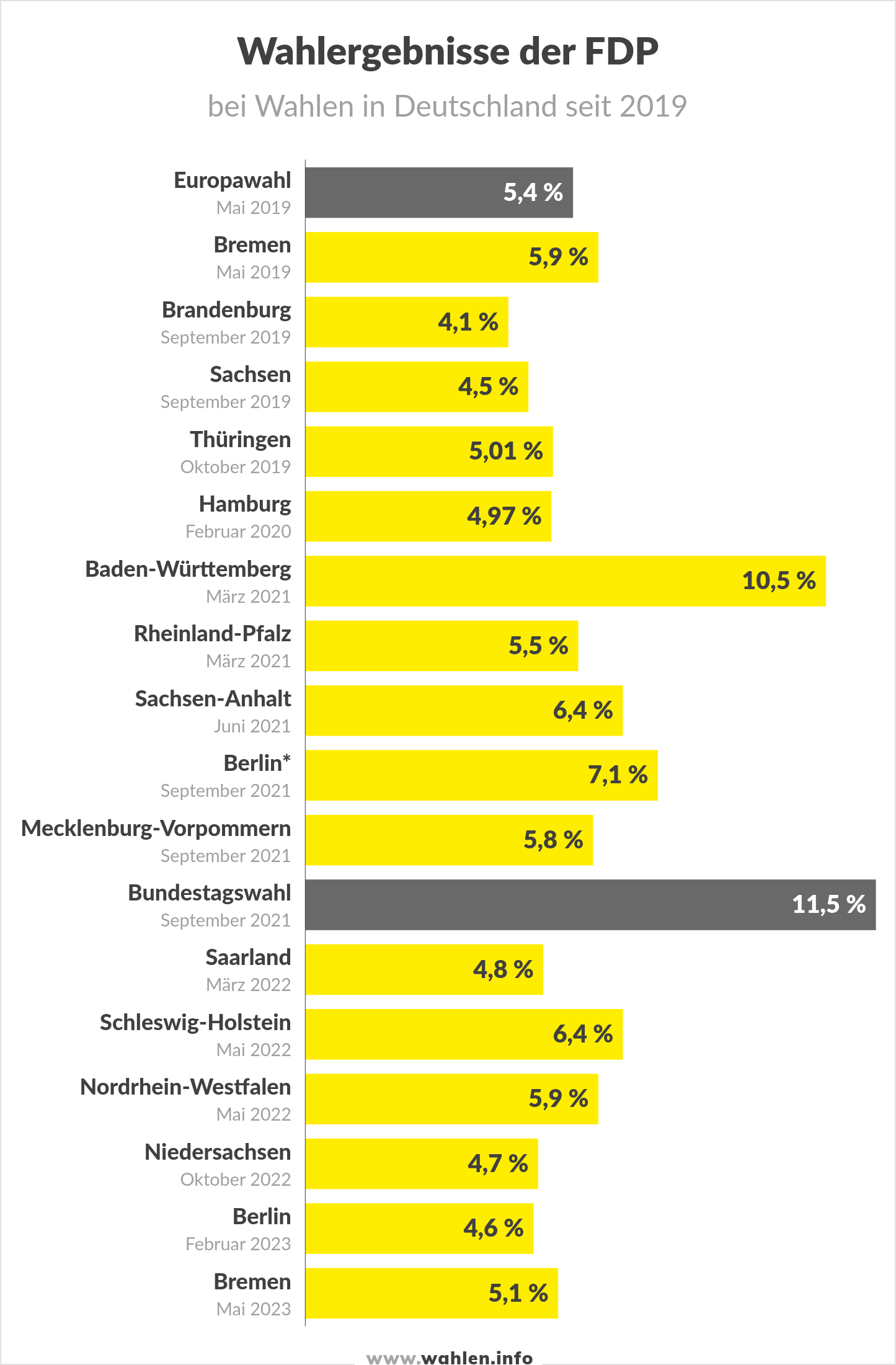

Die FDP im Hinblick auf die Bundestagswahl 2025

Die FDP würde aktuellen Prognosen zufolge deutlich schlechter abschneiden als bei der letzten Bundestagswahl. Die Liberalen würden demnach N/A Prozent der Zweitstimmen erhalten – dies bedeutet ein Minus von N/A Prozentpunkten.

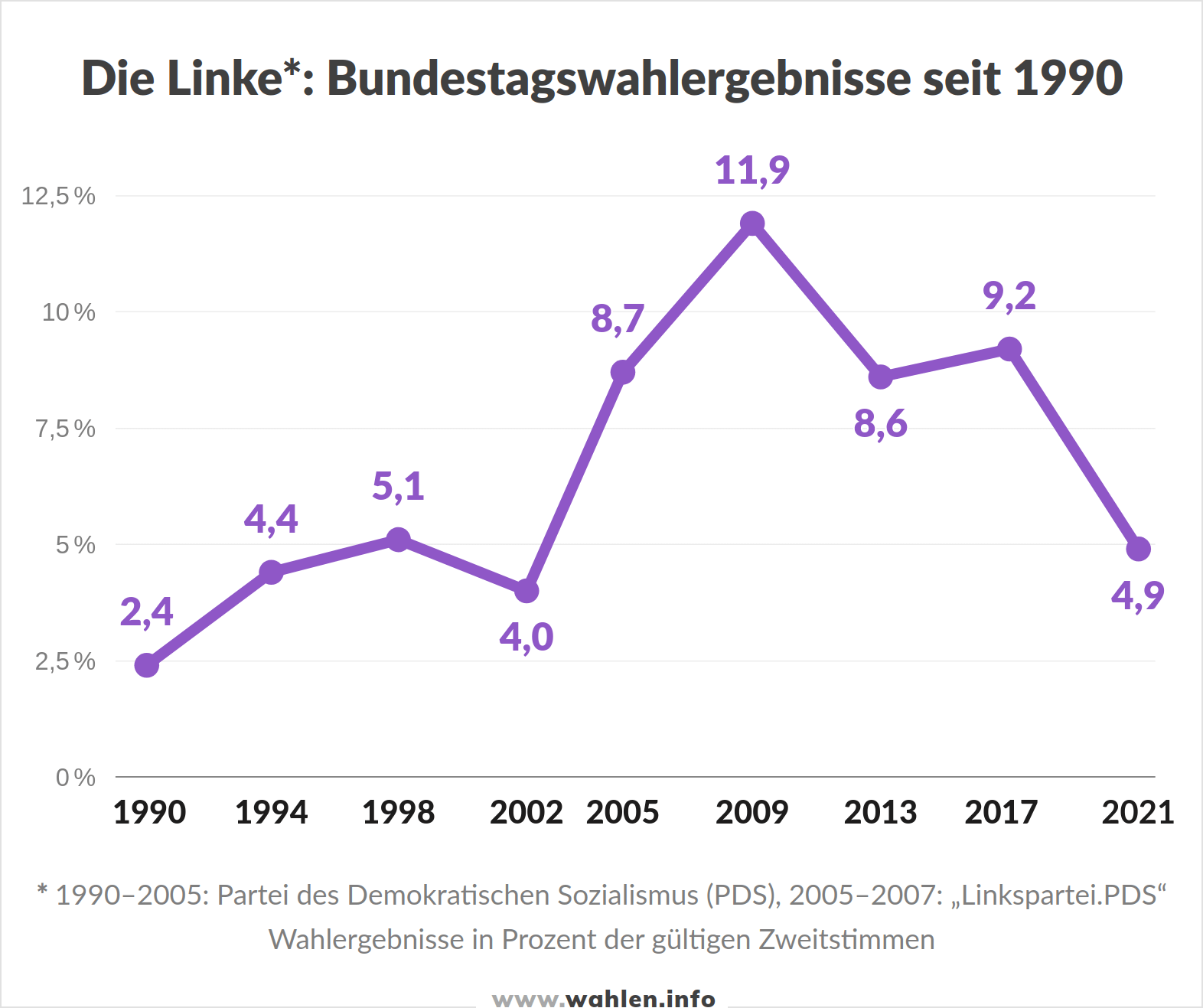

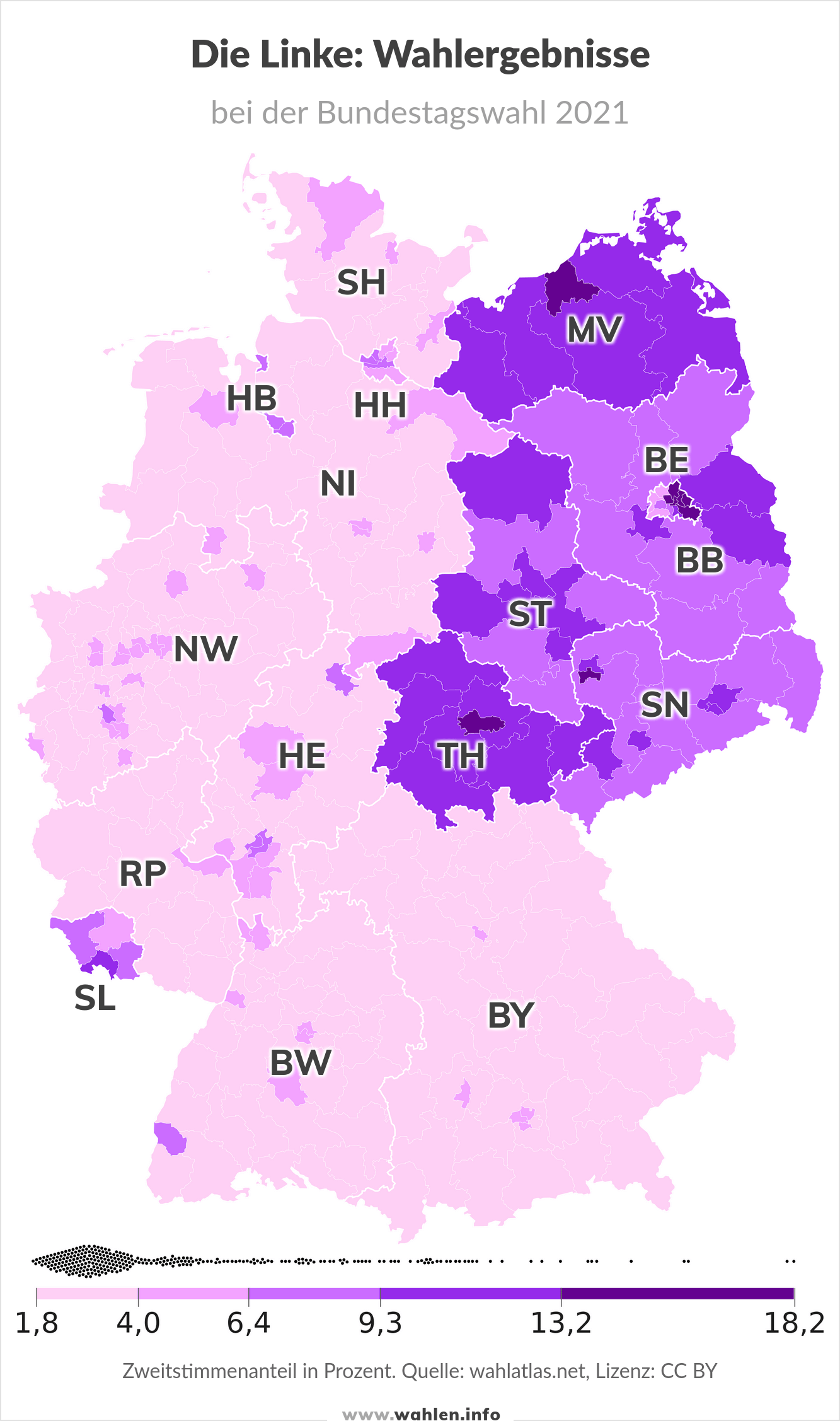

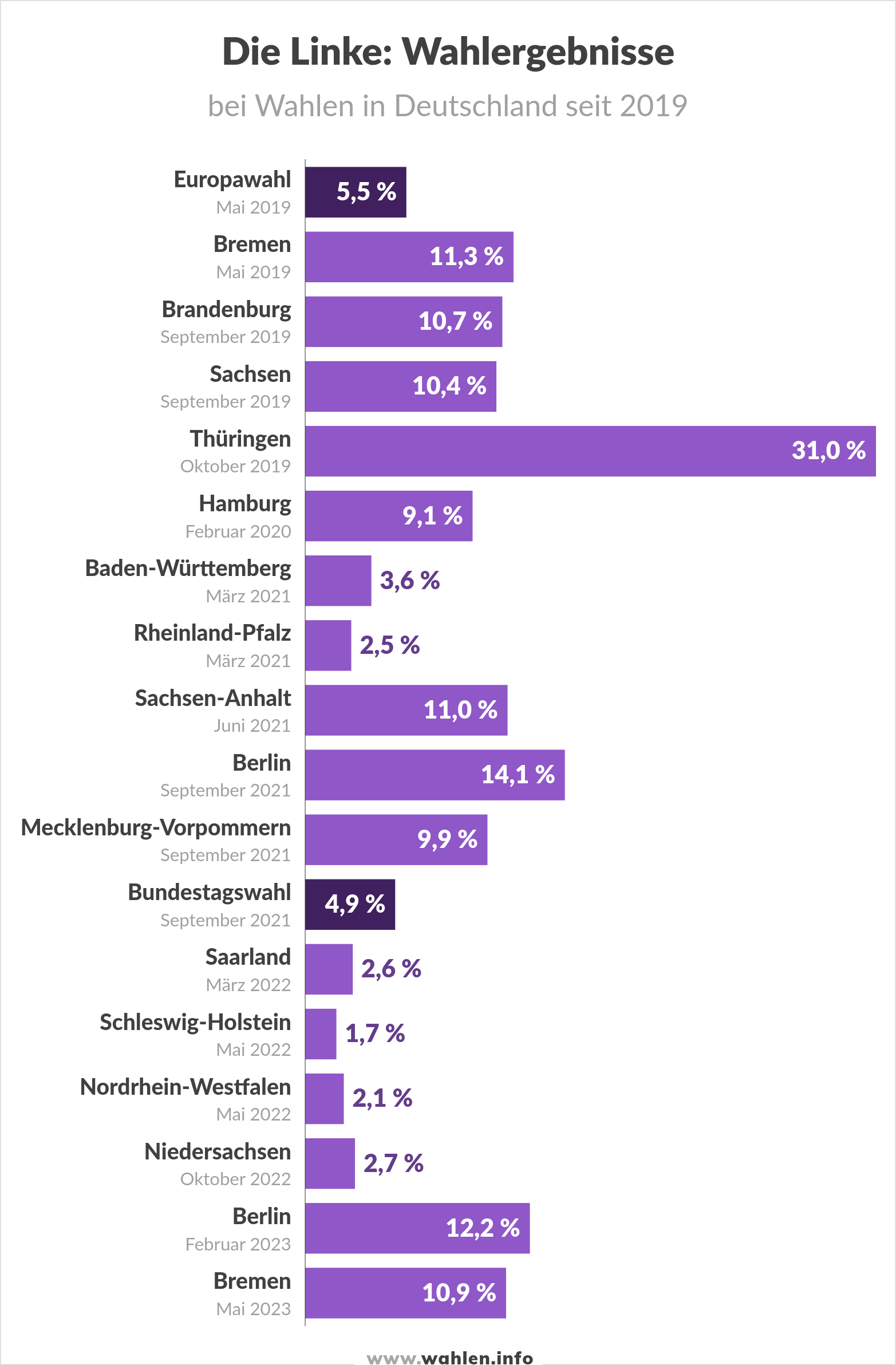

Bundestagswahl 2025: DIE LINKE.

Die Linke (Eigenschreibweise: DIE LINKE.) bekäme laut aktuellen Umfragen N/A Prozent der Wählerstimmen. Sie würde damit N/A Prozentpunkte besser als bei der letzten Bundestagswahl und N/A Prozentpunkte schlechter als bei ihrem historisch guten Ergebnis von 2009 abschneiden.

Ende 2022 erkennt die Linke in der „Leipziger Erklärung“ öffentlich an, dass die Partei „in Gefahr“ sei. Sie biete „ein Bild der Zerstrittenheit und gegensätzlicher Antworten, schlechte Wahlergebnisse und Verluste von Mitgliedern“.4

Um dem entgegenzuwirken, geht die Linke auf Distanz zur früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht5 und möchte sich für strikten Klimaschutz einsetzen – Letzteres möglicherweise über eine Solidarisierung mit den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“.6

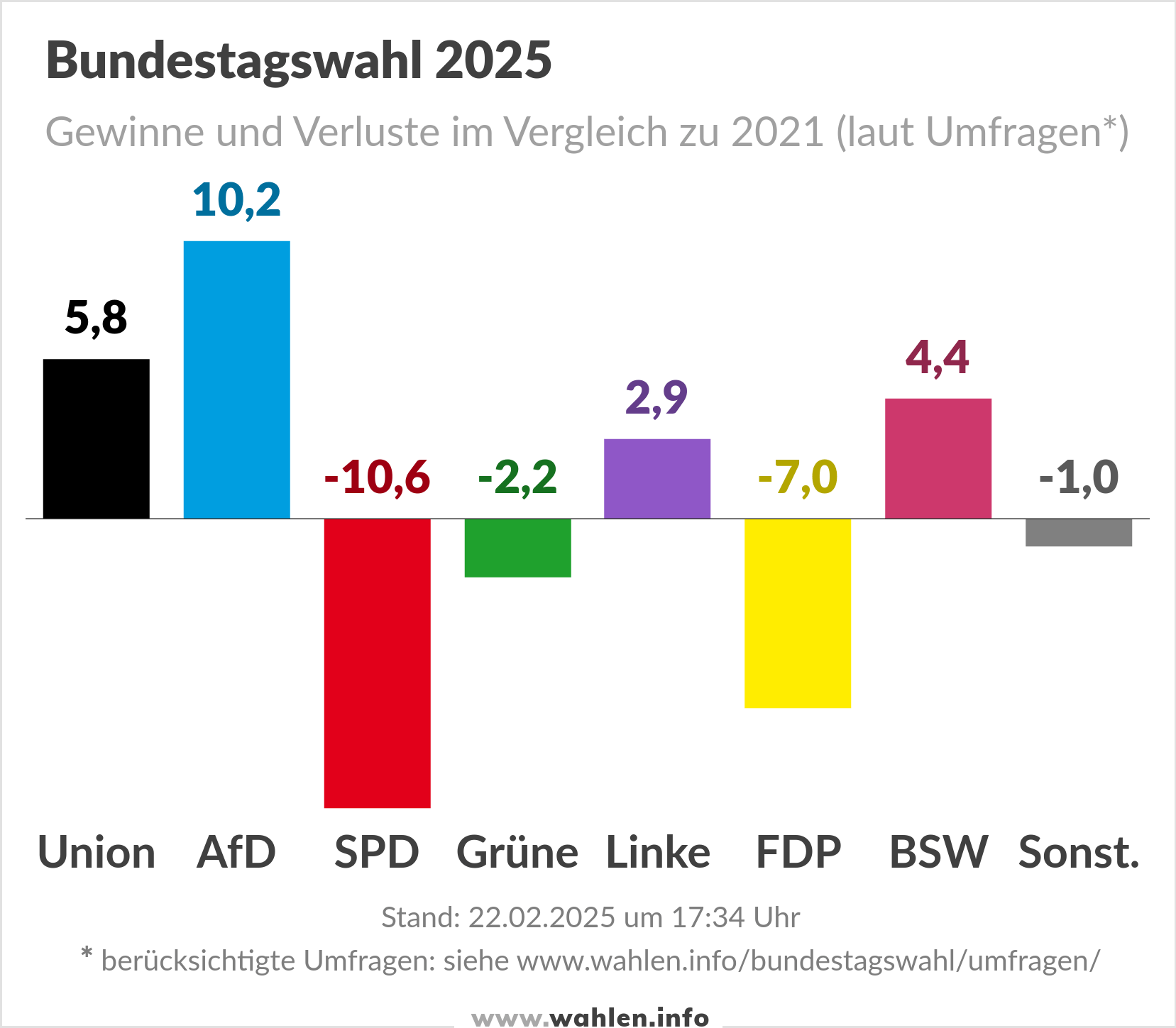

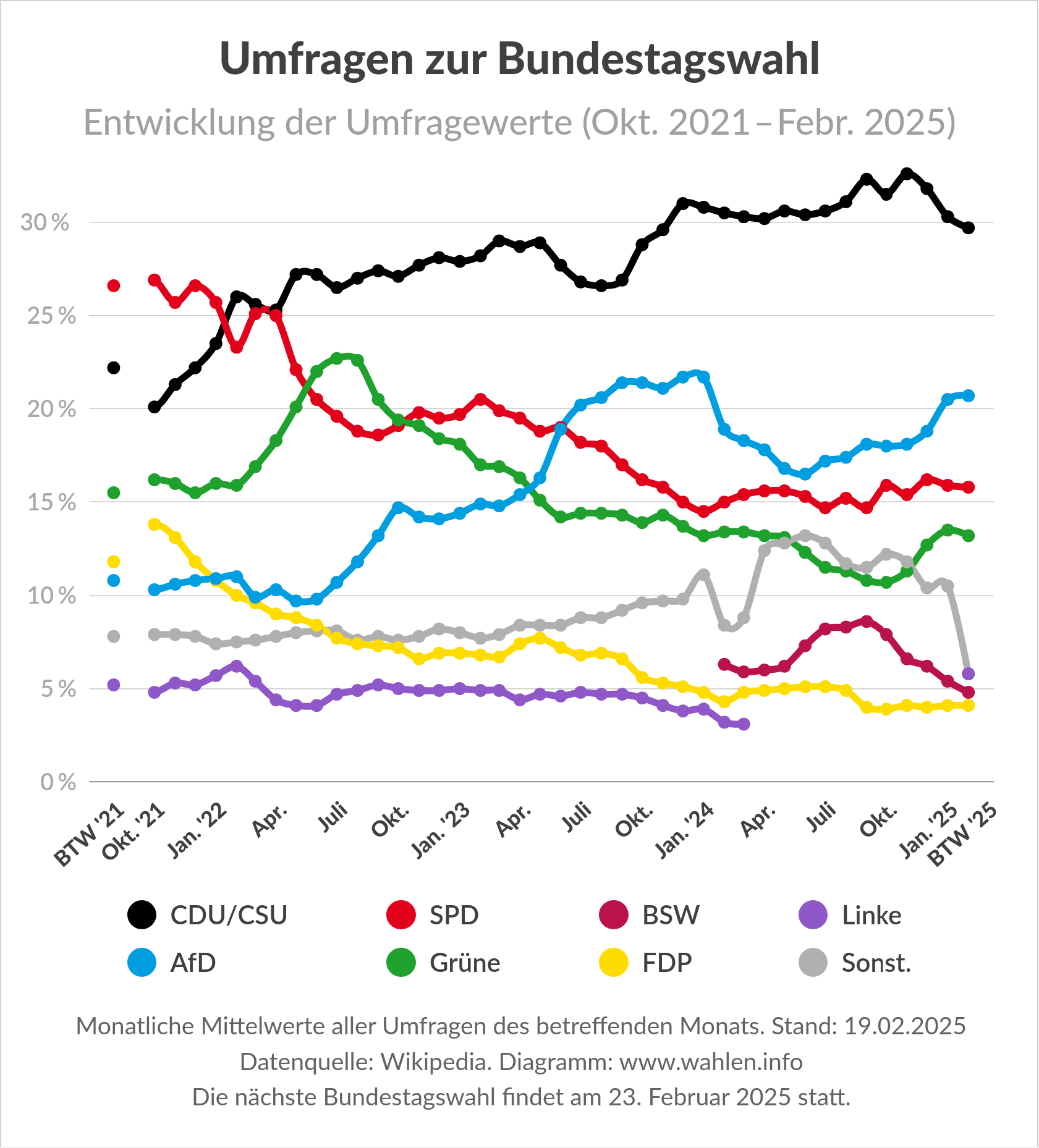

Entwicklung der Umfragewerte zur Bundestagswahl

Umfragen zur Bundestagswahl haben in den letzten zwölf Monaten einen positiven Trend für die Opposition erkennen lassen. Sowohl die Union als auch die AfD haben vom Krieg in der Ukraine und der Energiekrise „profitiert“7 und ihre Umfragewerte verbessert: Die Union hat in den letzten zwölf Monaten etwa drei Prozentpunkte hinzugewonnen, die AfD rund acht Prozentpunkte.

Für die Regierungsparteien der Ampel-Koalition ist die Bilanz der letzten 12 Monate nicht positiv: Die SPD hat weitere fünf Prozentpunkte verloren. Die Umfragewerte der FDP bleiben weit unter dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Nach einer positiven Bilanz für 2022 verloren die Grünen 2023 stark an Zustimmung, insgesamt mehr als fünf Prozentpunkte.

Umfragen zur Bundestagswahl sind mit besonderer Vorsicht zu genießen. Noch sind es anderthalb Jahre bis zum planmäßigen Termin der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025. Allerdings können vorgezogene Neuwahlen nicht ausgeschlossen werden.

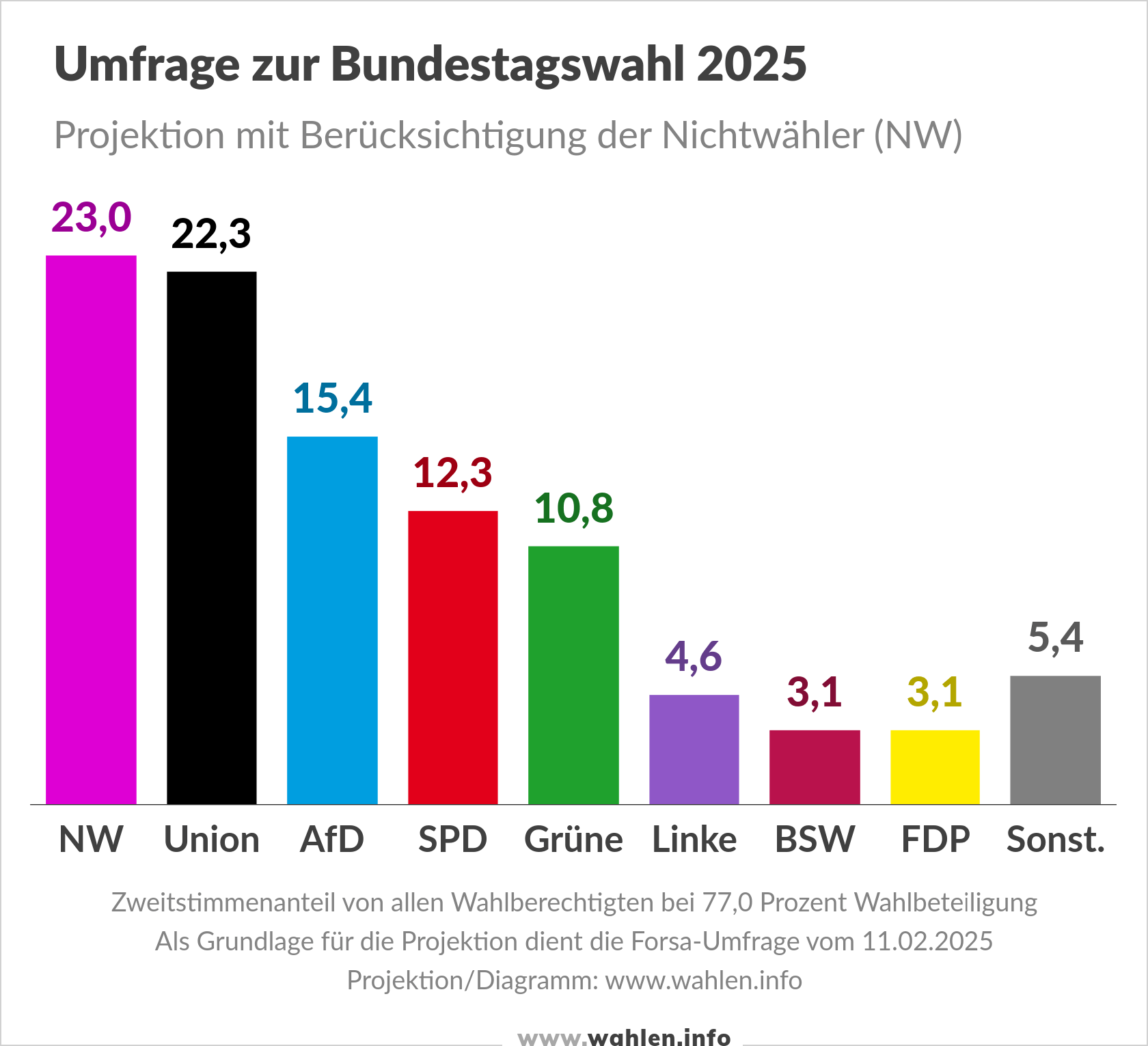

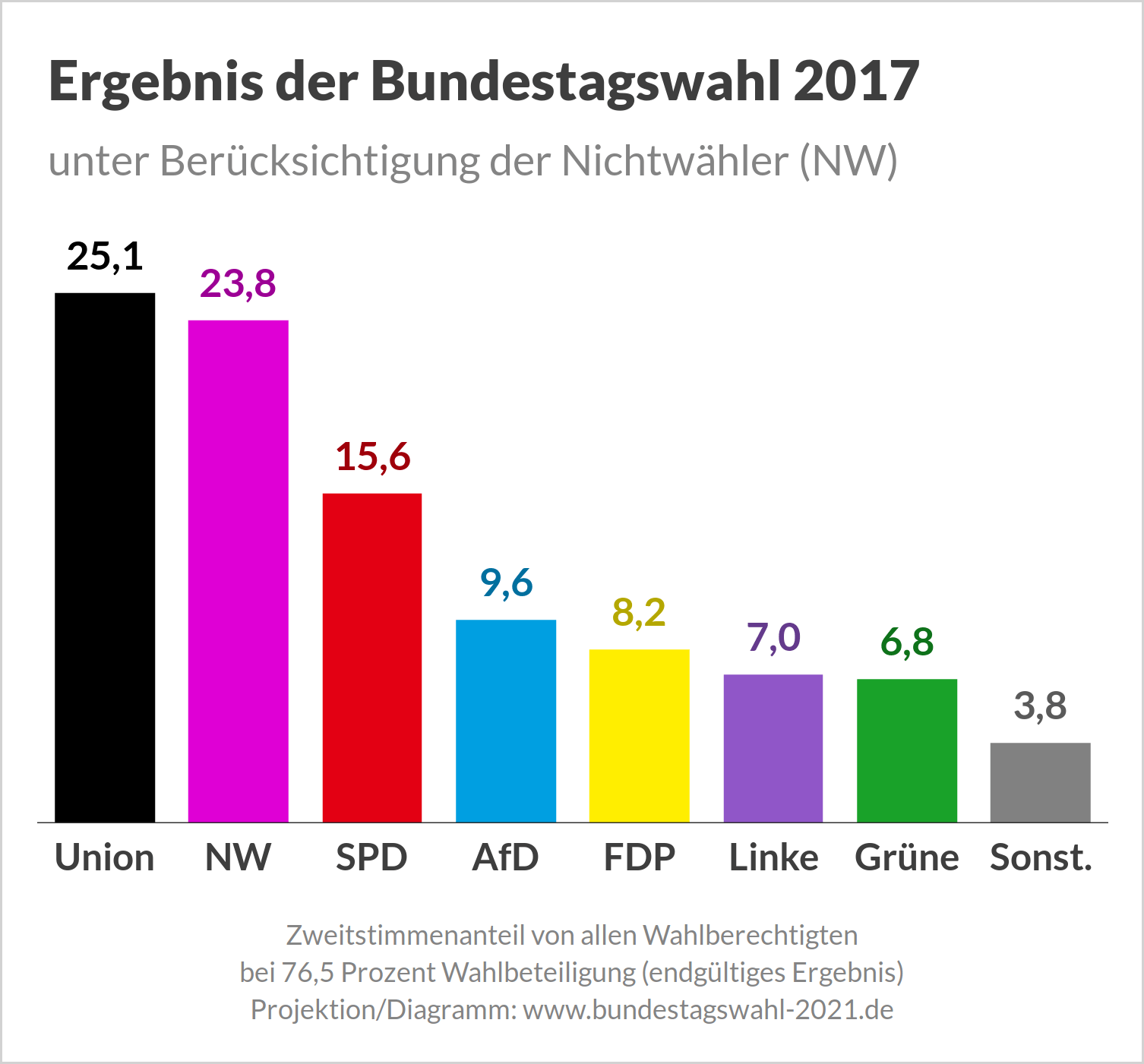

Berücksichtigung des Nichtwähleranteils bei der Darstellung von Wahlumfragen

Bei der allgemein akzeptierten Darstellung von Wahlumfragen und Wahlergebnissen wird die Wahlbeteiligung nicht berücksichtigt: Die für eine Partei abgegebenen Stimmen werden im Verhältnis zu der Zahl der abgegebenen gültigen Zweitstimmen berechnet. Die Nichtwähler sowie die ungültigen Stimmen (darunter auch die Leerstimmen) werden einfach ignoriert.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die für eine Partei abgegebenen Stimmen in Relation zu der Zahl der Wahlberechtigten zu setzen – und nicht in Relation zu den abgegebenen gültigen Zweitstimmen.

Bei der folgenden Darstellung wird der Nichtwähleranteil (bei einer fiktiven Wahlbeteiligung von 77,0 Prozent) auf die Umfrageergebnisse einer aktuellen Forsa-Sonntagsfrage8 projiziert. Dadurch wird klar, dass die Anzahl der Nichtwähler zum Beispiel etwa zweimal höher ist als die Anzahl der Wähler der AfD.

Umfrage zur Bundestagswahl 2025: Projektion mit Berücksichtigung der Nichtwähler

- Nichtwähler: 23,0 %

- CDU/CSU: 22,3 %

- AfD: 15,4 %

- SPD: 12,3 %

- Bündnis 90/Die Grünen: 10,8 %

- Linke: 4,6 %

- BSW: 3,1 %

- FDP: 3,1 %

- Sonstige: 5,4 %

Zweitstimmenanteil von allen Wahlberechtigten bei 77,0 Prozent Wahlbeteiligung. Als Grundlage für die Projektion dient die Forsa-Umfrage vom 11.02.2025 mit 2502 Befragten. Projektion/Diagramm: www.wahlen.info

Umfragen zur Direktwahl des Bundeskanzlers

Bei der Bundeskanzlerwahl stimmt der Bundestag über einen vom Bundespräsidenten vorgeschlagenen Bundeskanzlerkandidaten ab.

Die Bundesbürger nehmen an der Bundeskanzlerwahl nicht direkt teil: Wahlberechtigt sind die von ihnen gewählten Bundestagsabgeordneten. Dennoch führen Umfrageinstitute regelmäßig Befragungen über eine hypothetische Direktwahl des Bundeskanzlers durch.

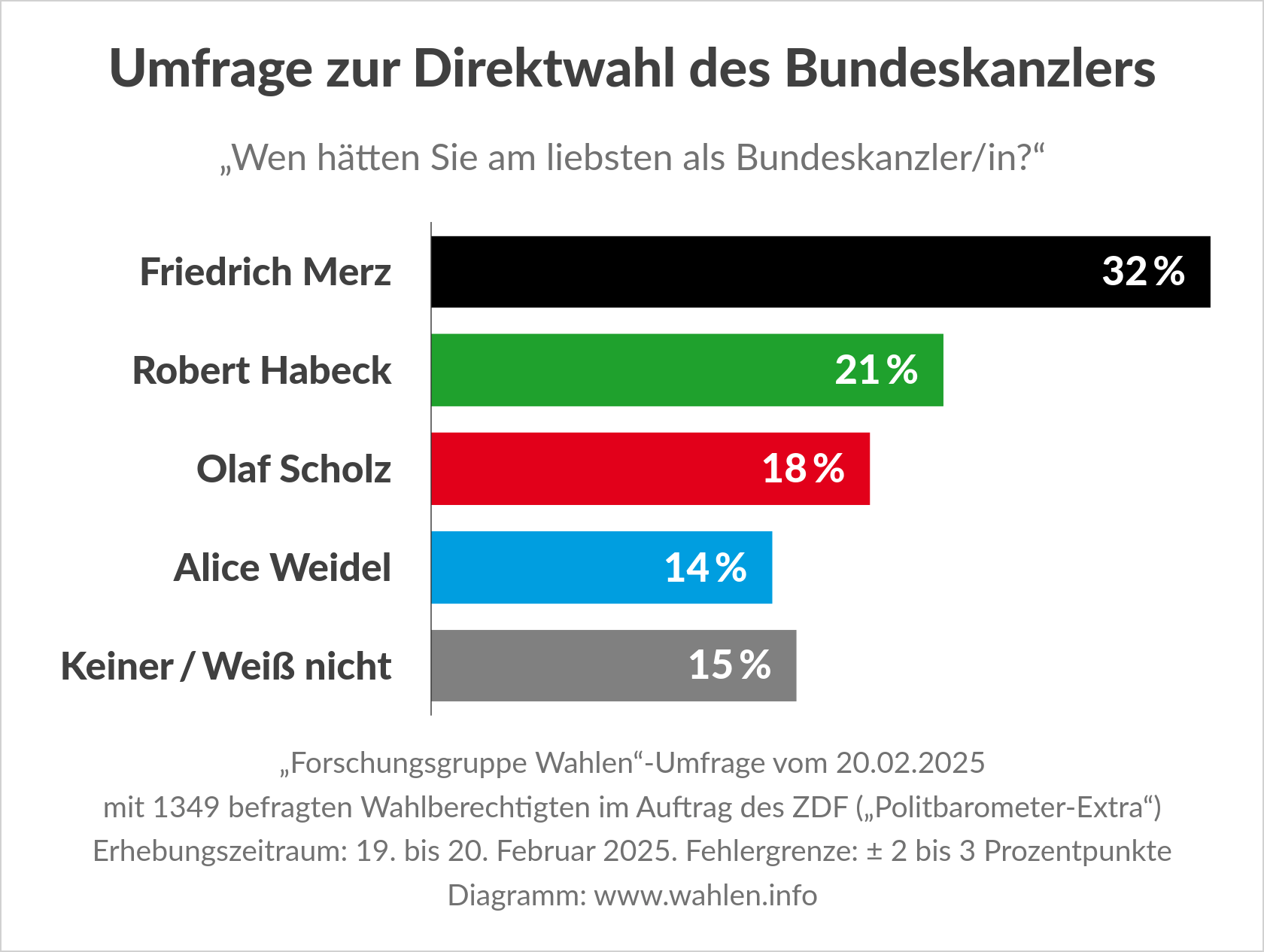

Umfrage 1: Umfrage zur Direktwahl des Bundeskanzlers bei der Bundestagswahl 2025

„Wen hätten Sie am liebsten als Bundeskanzler/in?“

- Friedrich Merz: 32 %

- Robert Habeck: 21 %

- Olaf Scholz: 18 %

- Alice Weidel: 14 %

- Keiner / weiß nicht: 15 %

Quelle: „Forschungsgruppe Wahlen“-Umfrage vom 20.02.2025 mit 1349 befragten Wahlberechtigten im Auftrag des ZDF („Politbarometer-Extra“) („RTL/ntv Trendbarometer“). Erhebungszeitraum: 19. bis 20. Februar 2025. Fehlergrenze: ± 2 bis 3 Prozentpunkte.

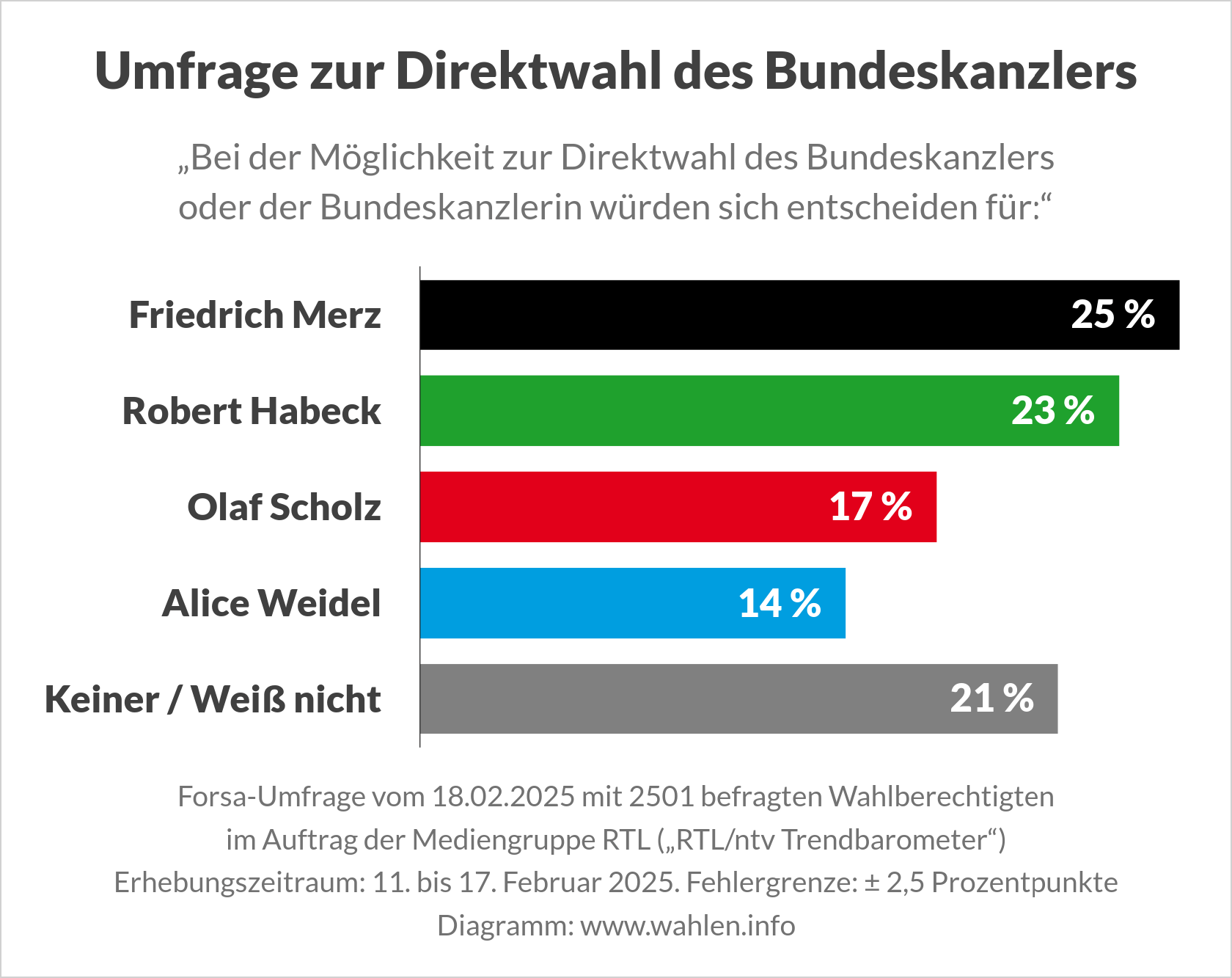

Umfrage 2

„Bei der Möglichkeit zur Direktwahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin würden sich entscheiden für:“

- Friedrich Merz: 25 %

- Robert Habeck: 23 %

- Olaf Scholz: 17 %

- Alice Weidel: 14 %

- Keiner / weiß nicht: 21 %

Quelle: Forsa-Umfrage vom 18.02.2025 mit 2501 Befragten im Auftrag von RTL Deutschland („RTL/ntv Trendbarometer“). Erhebungszeitraum: 11. bis 17. Februar 2025. Fehlergrenze: ± 2,5 Prozentpunkte.

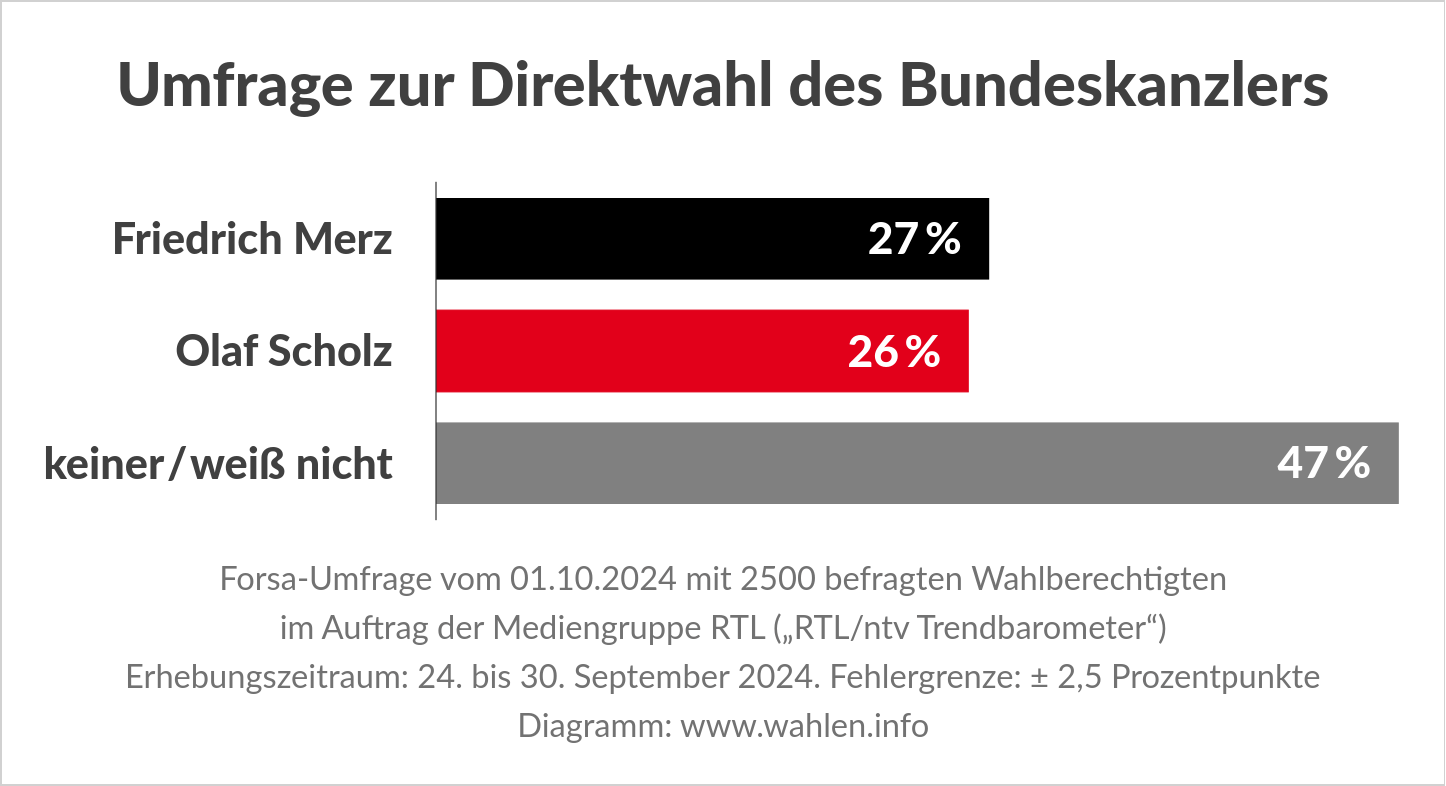

Umfrage 3

„Wen würden Sie direkt zum Bundeskanzler wählen?“

- Keiner / weiß nicht: 47 %

- Friedrich Merz: 27 %

- Olaf Scholz: 26 %

Quelle: Forsa-Umfrage vom 01.10.2024 mit 2500 Befragten im Auftrag von RTL Deutschland („RTL/ntv Trendbarometer“). Erhebungszeitraum: 24. bis 30. September 2024. Fehlergrenze: ± 2,5 Prozentpunkte.

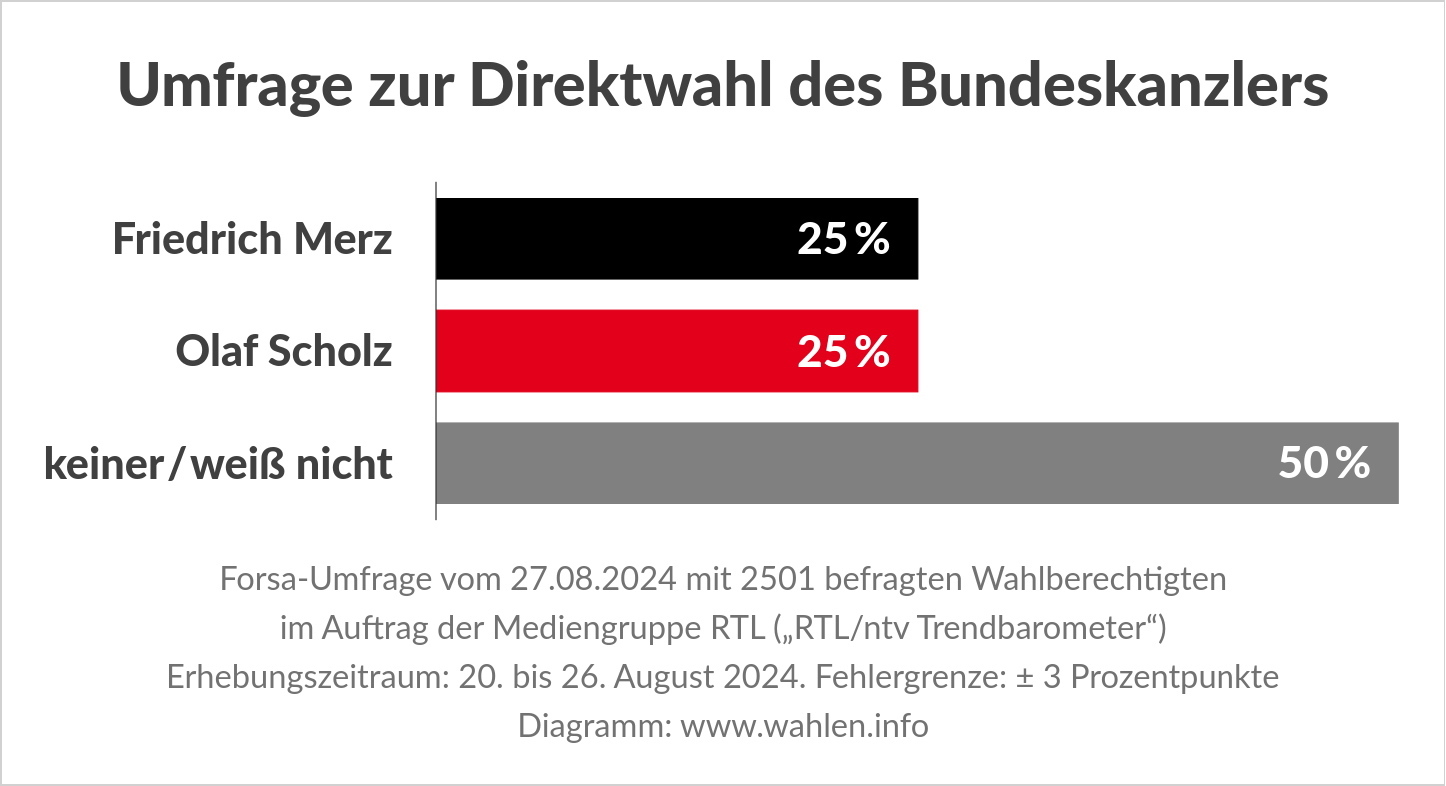

Umfrage 4

„Wen würden Sie direkt zum Bundeskanzler wählen?“

- Keiner / weiß nicht: 50 %

- Olaf Scholz: 25 %

- Friedrich Merz: 25 %

Quelle: Forsa-Umfrage vom 27.08.2024 mit 2501 Befragten im Auftrag von RTL Deutschland („RTL/ntv Trendbarometer“). Erhebungszeitraum: 20. bis 26. August 2024. Fehlergrenze: ± 3 Prozentpunkte.

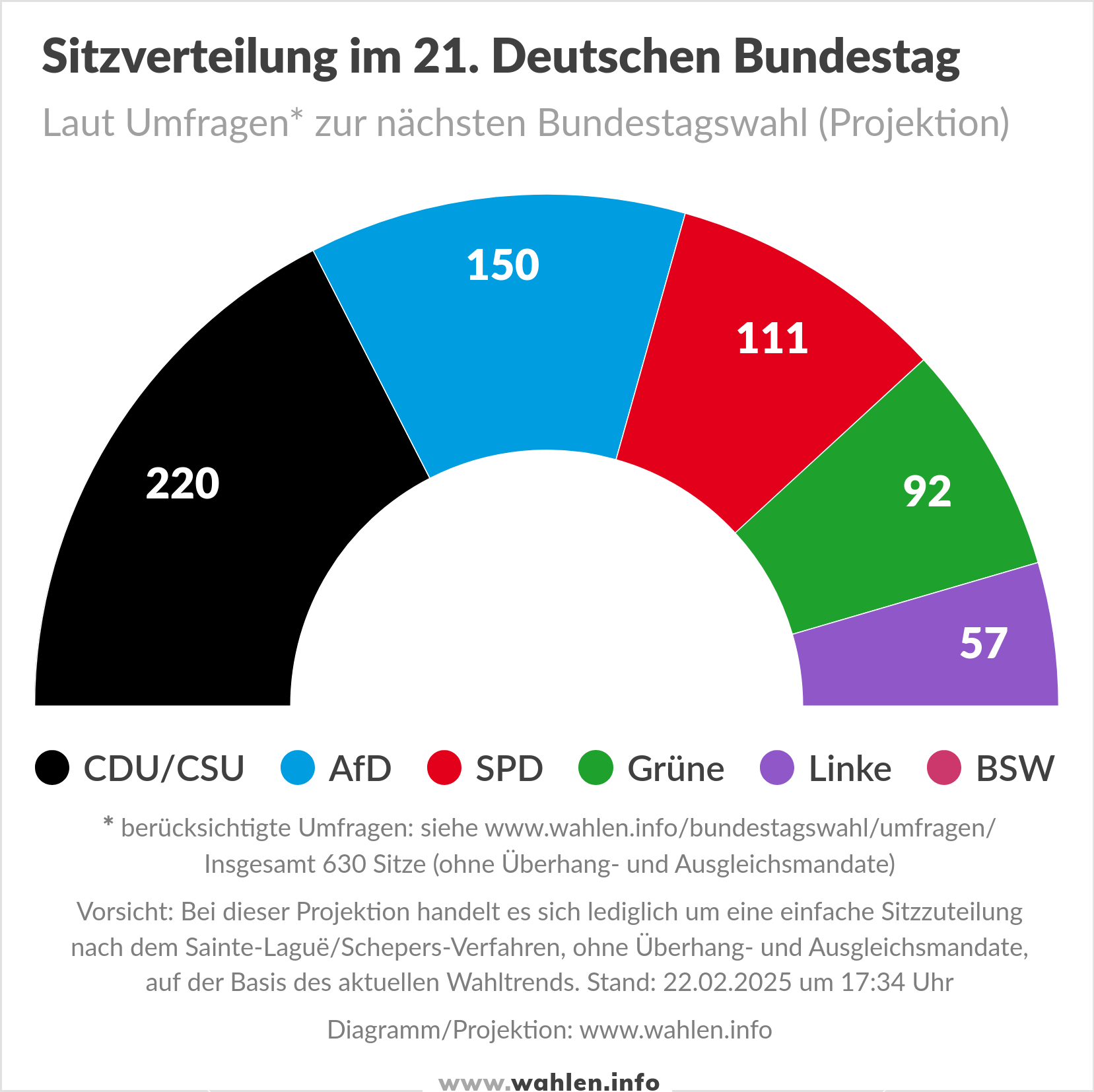

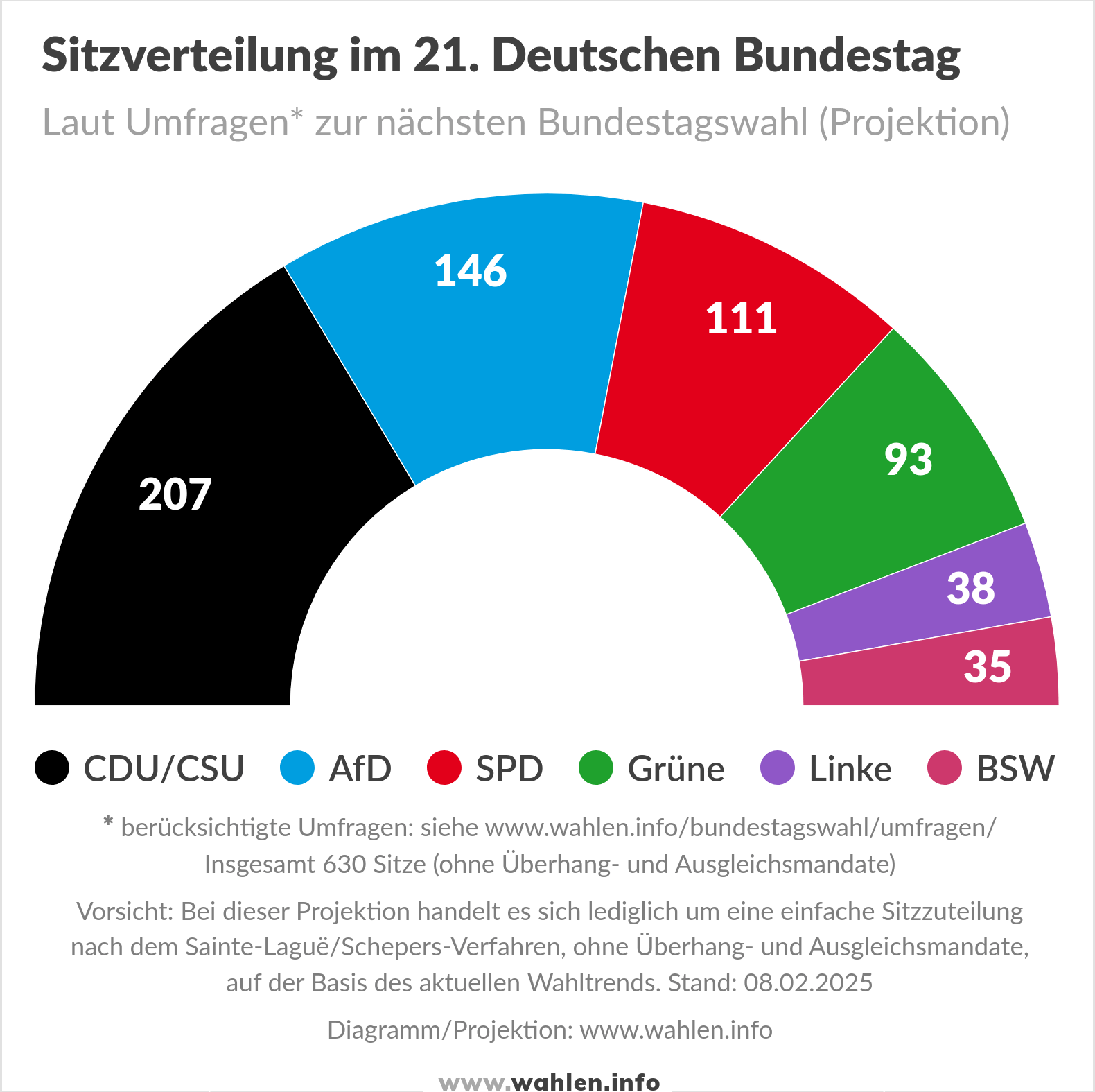

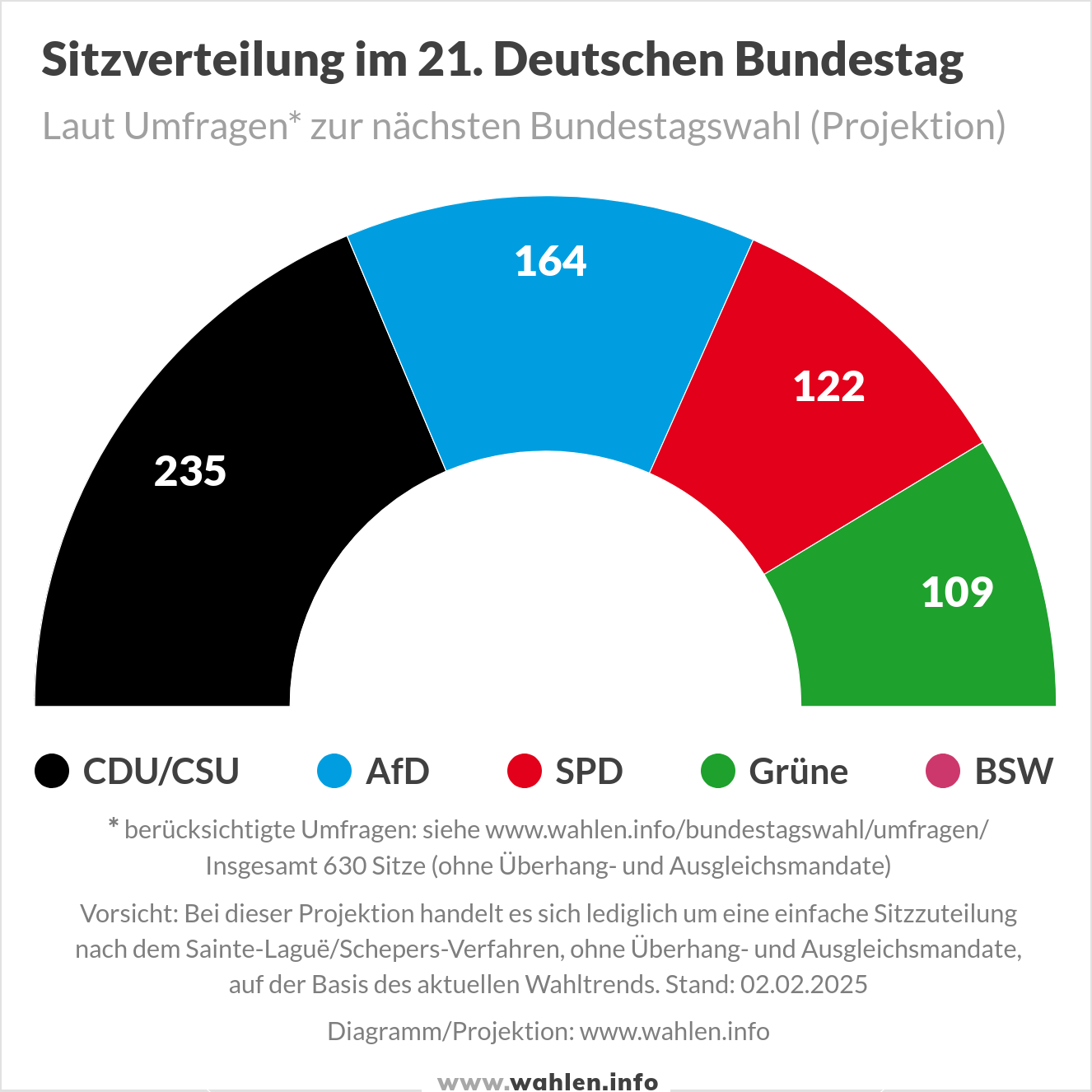

Bundestagswahl 2025: Sitzverteilung im Bundestag

Der Bundestag setzt sich nach der Wahlrechtsreform vom 17. März 2023 aus 630 Mitgliedern zusammen – Überhang- und Ausgleichsmandate soll es nicht mehr geben.9 Die Sitzzuteilung erfolgt weiterhin nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren.10 Demnach ergäbe sich laut Umfragen folgende Sitzverteilung im Bundestag:

Sitzverteilung im 21. Deutschen Bundestag laut Umfragen zur Bundestagswahl 2025

- CDU/CSU: N/A Sitze

- AfD: N/A Sitze

- SPD: N/A Sitze

- Bündnis 90/Die Grünen: N/A Sitze

- BSW: N/A Sitze

- FDP: N/A Sitze

Berücksichtigte Umfragen: siehe Fußnote 1. Stand: N/A

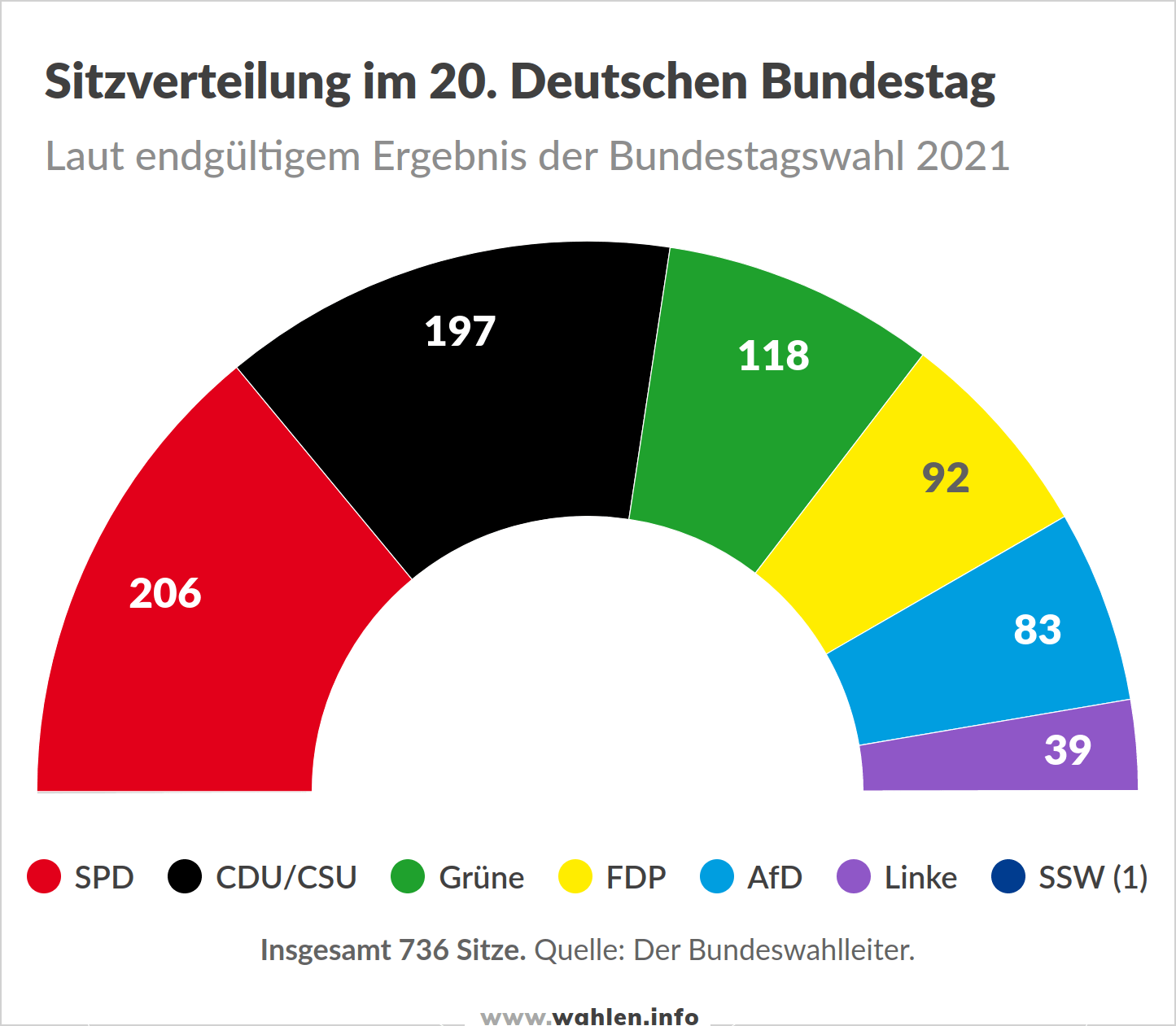

Sitzverteilung im 20. Deutschen Bundestag (nach der Bundestagswahl 2021)

- SPD: 206 Sitze

- CDU/CSU: 197 Sitze

- Bündnis 90/Die Grünen: 118 Sitze

- FDP: 92 Sitze

- AfD: 83 Sitze

- Die Linke: 39 Sitze

- SSW: 1 Sitz

Quelle: der Bundeswahlleiter11.

In den letzten Legislaturperioden war die Anzahl der Abgeordneten wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten12 deutlich höher: Zu Beginn der Legislaturperiode 2021–2025 hatte der 20. Bundestag 736 Abgeordnete.

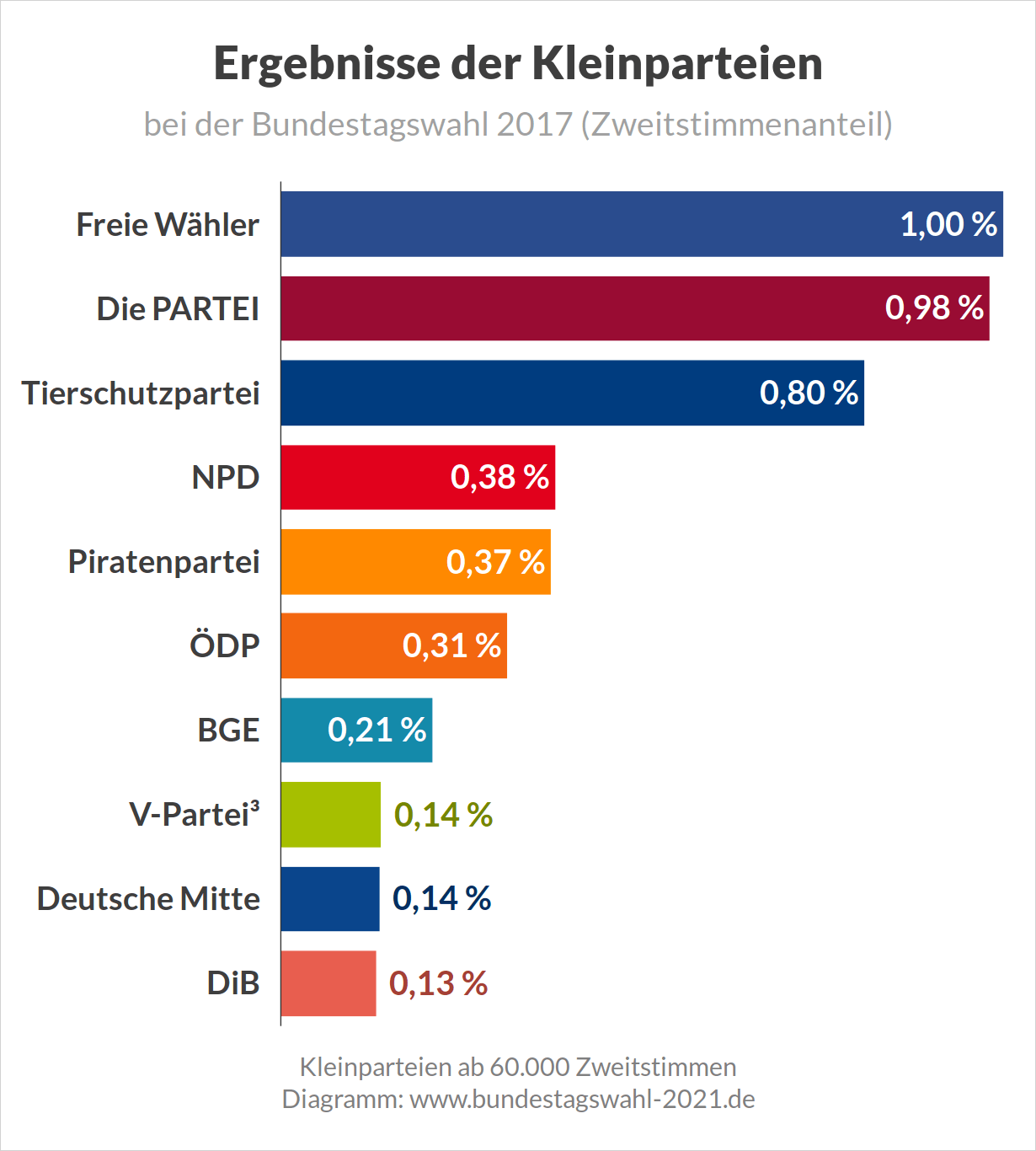

Nächste Bundestagswahl: Umfragen zu den Kleinparteien

Piraten und Freie Wähler wurden früher bei Umfragen berücksichtigt

Die großen Umfrageinstitute berücksichtigen derzeit keine Kleinparteien bei den „Sonntagsfragen“ zur Bundestagswahl. Dies ist nicht immer der Fall gewesen: Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 wurde die Piratenpartei anderthalb Jahre lang bei fast allen Umfragen berücksichtigt, die Piraten bekamen beim Endergebnis 2,2 Prozent der Zweitstimmen (beinahe eine Million Stimmen).

Auch die Freien Wähler (FW) wurden vor der Bundestagswahl 2013 in Umfragen mitberücksichtigt, allerdings nur von den Umfrageinstituten GMS und INSA (damals von YouGov Deutschland durchgeführt), ab etwa 14 Monaten vor der Wahl. Beim Endergebnis lagen die Freien Wähler bei 1,0 Prozent (424.977 Zweitstimmen).

Umfragen vor den Bundestagswahlen 2017 und 2021 ohne Kleinparteien

Nach der Bundestagswahl 2013 wurden Piraten, Freie Wähler sowie weitere Kleinparteien in den meisten Umfragen nicht mehr berücksichtigt – auch hier mit Ausnahme der Umfrageinstitute GMS und INSA, die Piraten und FW bis Mitte 2015 in ihren Umfrageergebnissen aufführten.

Dass bei telefonischen Umfragen, wie sie die meisten Umfrageinstitute vornehmen, wie auch bei persönlichen mündlichen Befragungen (Institut für Demoskopie Allensbach) das Miteinbeziehen von Kleinparteien mit einem höheren Aufwand und Mehrkosten verbunden ist, kann als ein plausibler Grund für das Ausschließen der Kleinparteien aus den Umfragen angesehen werden.

Wie begründen die Umfrageinstitute selbst den Ausschluss der Kleinparteien bei den Umfragen?

Die Erklärung der Umfrageinstitute selbst ist eine andere. Das Institut Infratest Dimap, das seit Jahrzehnten Wahlforschung im Rahmen der ARD-Wahlberichterstattung betreibt, begründet den Ausschluss der Kleinparteien von Wahlumfragen mit Problemen bei der Genauigkeit.13

Die Ergebnisse würden generell bei allen Parteien auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Diese Rundung verfälsche das Ergebnis bei Parteien unter drei Prozent derart, dass diese bei der Sonntagsfrage nicht ausgewiesen werden.

Die Begründung der Forschungsgruppe Wahlen, die mit dem ZDF zusammenarbeitet, lautet ähnlich: Der Ausschluss der kleinen Parteien habe methodische Gründe. Der unvermeidliche statistische Fehlerbereich sei relativ gesehen bei niedrigeren Anteilswerten größer als bei höheren.

Für die kleinsten Parteien hätten die Fehlerbereiche so große Auswirkungen, dass für sie keine verlässlichen und seriösen Aussagen möglich seien. In den Projektionen der Forschungsgruppe Wahlen werden daher Parteien erst dann einzeln aufgeführt, wenn sie mindestens drei Prozent erreichen könnten.14

Kleinere Parteien unberücksichtigt: eine politisch motivierte Entscheidung?

Bei Online-Umfragen (INSA und YouGov) ist der Kostenfaktor der Befragung zusätzlicher Parteien hingegen als sehr gering einzuschätzen. Die Frage einer politisch motivierten Entscheidung, Kleinparteien auszuschließen, kann hier also gestellt werden. Umso mehr, als in anderen europäischen Ländern (z. B. Spanien, Polen) Kleinparteien oder aussichtsschwache Präsidentschaftskandidaten (z. B. in Frankreich) in Umfragen tatsächlich berücksichtigt werden.

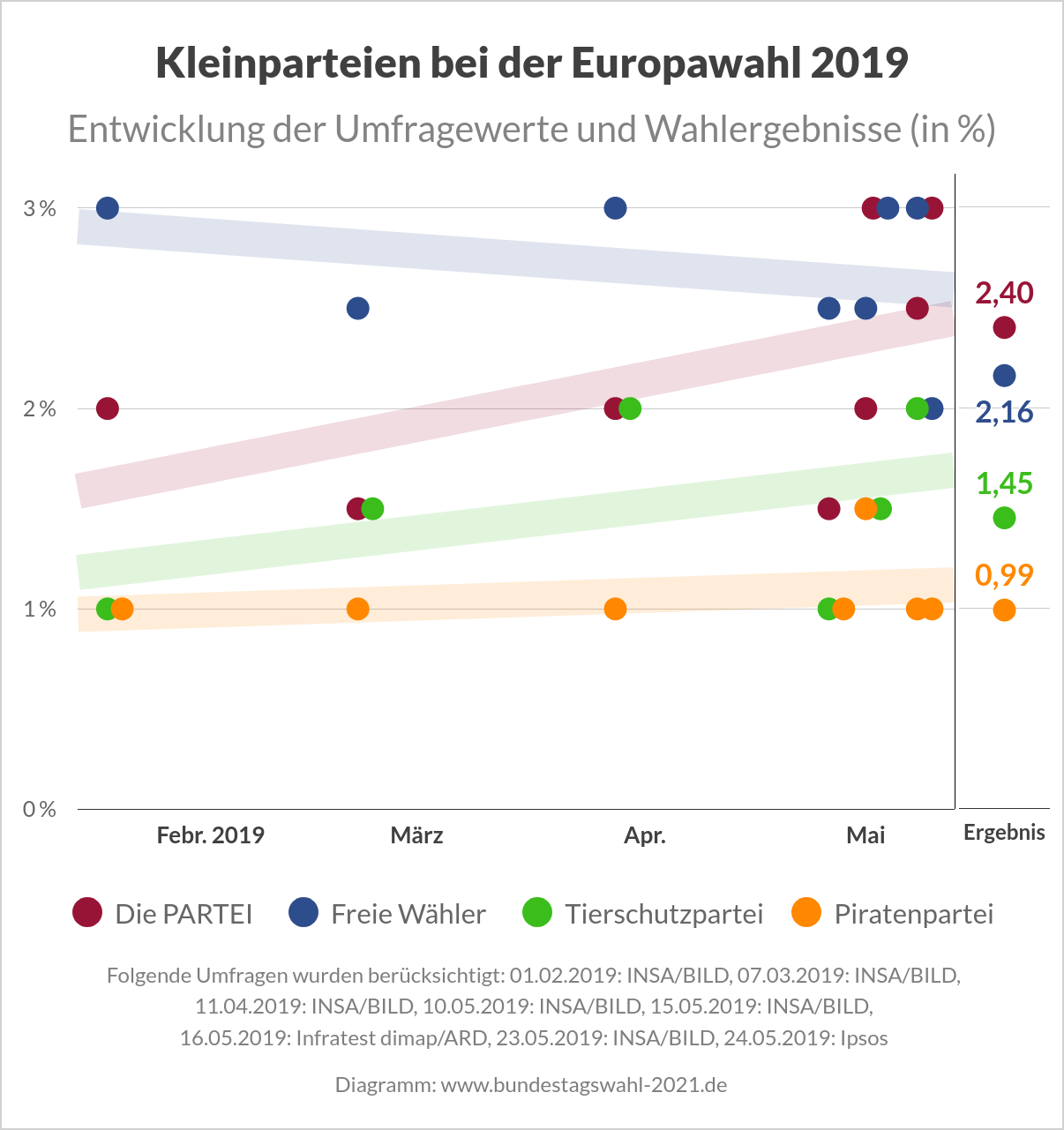

Kleinparteien in Umfragen: das Beispiel Europawahl

Dass Kleinparteien auch in Sonntagsfragen zur Bundestagswahl einbezogen werden könnten, hat die Europawahl 2019 gezeigt. In den vom Umfrageinstitut INSA im Auftrag der BILD durchgeführten Umfragen traten neben Freien Wählern und Piraten auch „die PARTEI“ sowie die Tierschutzpartei auf.

Diese vier Parteien konnten nach der Wahl dank der nicht vorhandenen Sperrklausel ein bis zwei Abgeordnete ins Europaparlament schicken. Auch die ÖDP, die Familienpartei sowie die Partei „Volt“ konnten ins Parlament einziehen – allerdings ohne die Hilfe einer erhöhten Medienpräsenz durch eine Erscheinung in Wahlumfragen.

Werbung

- INSA-Umfrage vom 22.02.2025, Forsa-Umfrage vom 21.02.2025, YouGov-Umfrage vom 21.02.2025 sowie Allensbach-Umfrage vom 21.02.2025. Wer steckt hinter den Sonntagsfragen?

- Ebd.

- Infratest dimap, ARD-DeutschlandTrend Juli 2023, 03.07.2023

- Die Linke, Leipziger Erklärung, 10.12.2022

- ZDF, Linke-Spitze will Neustart – ohne Wagenknecht, 14.06.2023

- Süddeutsche Zeitung, Gregor Gysi und die „Letzte Generation“, Paywall (SZ Plus), 09.12.2022

- Zeit Online, „Steigende Umfragewerte: Warum liegt die AfD wieder bei 15% ?“, Paywall (Z+), 01.10.2022

- Quelle: Forsa-Umfrage vom 11.02.2025 mit 2502 Befragten

- Deutscher Bundestag, Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestages beschlossen, 17.03.2023

- Siehe "Sainte-Laguë/Schepers" auf der Website des Bundeswahlleiters

- Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021, Ergebnisse Deutschland, abgerufen am 09.04.2023

- Wie Überhang- und Ausgleichsmandate entstehen, wird im folgenden Video der Bundeszentrale für politische Bildung erklärt: Überhang- und Ausgleichsmandate

- ARD Tagesschau, ARD-DeutschlandTrend: Sorge vor einem Corona-Herbst, 01.07.2021

- Website der Forschungsgruppe Wahlen, Zur Ausweisung kleinerer Parteien im Politbarometer, zuletzt geändert am 12.04.2021